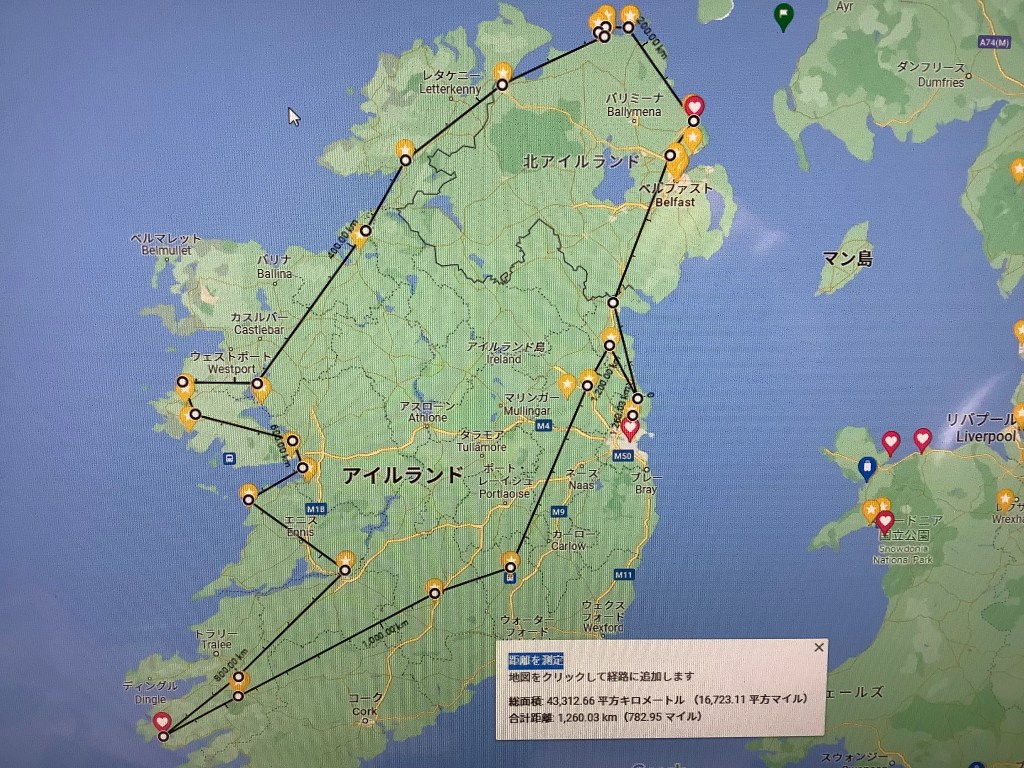

(0)アイルランド島一周Map(約1200km)

後半の2週間はアイルランドを車で一周した。「Google Map距離検索」に依れば下段に見えるように直線距離1,260kmと見えるが、Navi案内で逆に道に迷ったり、深夜の牧場の赤牛に衝突仕掛ったり‥でご覧のような行ったり来たりの鋭利な三角形が多い。アイルランドの南東部は全く行けなかった。アイルランド島一周ドライブにならなかった。結局『ウェールズ・イングランドの1800km+アイルランド島1,200km=合計3,000km』ということになりそうだ。なお左下の三角形部分が“Ring of Kerry”(ケリー一周道路)といってチャプリンも愛した海・川・山の景観が連続する約170kmほどの環状道路である。

(1)アイルランド共和国の国旗(Republic of Ireland:愛蘭)

ここからは後半の旅アイルランド1,400kmの写真と雑感を記す。イギリスに駐在した1991年ころダブリンに2泊3日間滞在したことがある。当時は、IRA(Irish Republic Army:アイルランド共和国軍として北アイルランドをイギリスから分離させて全アイルランドを統一する目的の軍隊)の民族主義的雰囲気が現在よりも強い印象があった。そして今なお北アイルランド問題は共和国の中では通奏低音のように鳴り響く。

最初はアイルランド国旗(世界の国旗集から拝借)の紹介から始めよう。というのはこの国旗の由来がアイルランドの歴史・文化・社会背景‥等々を一番雄弁に物語っていると思うからである。国旗は「左端の緑(=ローマカトリック)・右端のオレンジ色(=北アイルランドのプロテスタント・真ん中の白(=両者の融和統一)」の三色国旗である。私は真ん中の白色に特に注目したい。則ち宗教を巡る国内外の長い争いの歴史を経て1949年に漸くアイルランド共和国として(イギリス国教会領地の北アイルランドを残したまま)カトリック系独立国家を勝ち得たのである。イギリスとの長く苦しい闘争を経て、最終的には異宗教との融和統一精神を願うアイルランド国民の気持ちが“白色”の部分によく表れている。自分の意見だけを主張することなく相手の意見との融和を図る、まるで“正・反・合”の歩みを地で行っているようなアイルランドの宗教的歴史である。そしてアイルランドという国がそのスタンスを保ち続けられたのも、基本的には「豊かな自然環境に恵まれている」ことが彼らの精神的支柱として生き続けているのだろう。

ただどう変わるか予測がつかない厳しい自然環境(緯度は北樺太に相当)は、ジャガイモや麦・トウモロコシを主食とする農業立国のアイルランドに度重なる飢饉をもたらした。彼らは宗教的圧迫と飢餓から逃れるために、新世界の国アメリカに新天地を求めて大量の移民を敢行した(正確にはせざるを得なかった)のである。その際自分らの結束を高めるためには、初めてキリスト教をアイルランドに広めた守護聖人“聖パトリック(St.Patoric)を精神的よりどころとして活動した。一神教の強みでもある。そしてその命日(3/17)にはシンボルカラーの緑一色の衣服にシンボルの三つ葉のシャムロック(shamrock)を身につけてニューヨークはじめ世界中のアイルランド移民が住む町で団結を図った。今日カトリックの年間行事として世界中で定着している。(ダブリンの郵便ポストは緑色一色)。当時まだ発展途上にあったアメリカ自体もアイルランドからの移民を大々的に受け入れた。その一人が同国第35代大統領の.F.Kennedyの曽祖父で、1849年(日本は黒船来航の江戸時代)にアメリカの移住した一人だった。祖国アイルランドでの宗教差別とジャガイモ飢饉を逃れて新世界を目指した一人である。そして曾孫にあたる20世紀生まれ且つ最初のカトリック教徒として最初の大統領であるJ.F.Kの誕生に結びつく。彼は核の使用危機を巡る東西冷戦(対フルチチョフ露大統領とのキューバ危機など)に終止符を打った歴史を刻む大統領である。残念ながら東京オリンピックの前年の1963年にテキサス州ダラス(アメリカでも保守派が強い街)で凶弾に倒れたが、アイルランドからの移民たちのみならず世界中の大ヒーローであった。私は2週間の旅行中、このようなアイルランドの雄大な大自然に育まれた友好的な国民精神に沢山触れることが出来た。そこで出会った人や訪ねた自然と文化遺産すべてがアイルランド国旗の「3色旗の白部分」のような人達であった。具体的には‥

①.カトリックとプロテスタントの狭間で “融和と統合” を図る歴史を持っていること。②.農業不作による飢饉時に新天地アメリカへの移住を選択して活躍の場を拡げたこと。の2点が今日のアイルランドという国と人柄の基本的な骨組みを形成しているといえそうだ。自然を愛して他人には優しい人柄がよって来る由縁の2点である。思い出多い2週間のアイルランドの車旅のほんの一端であるが写真とそこで感じた雑感を添えて以下にご紹介しよう。(最後に理屈で説明付かない個人的且つ感覚的な 私のアイルランド感を少々ご紹介したい。それは私がアイルランド国旗の左端の“アイルランド・グリーン”を好きなのは幼稚園児5歳の時に始まる。当時のプロ野球『南海ホークス・カラー』がこのグリーンだった。上下服、靴下までもグリーンで統一することをせがんでは母を困らせた記憶がある。グリーンが平和で穏やかな色であることを5歳にして確信して以来70年間グリーン色をこよなく愛し続けている。無論経営も球団名も変わった「ソフトバンク」のファンであるが、個人的には70年間の「ホークス・ファン」を自称し続けている。死ぬまで続く)

最後にアイルランド3色国旗の中でも異彩を放つ、私が大好きな “緑色” については、『アイルランドを知るための70章【第3版】』から引用してもう少し説明を加えたい。アイルランドの歴史にも深くかかわっているからである。

【緑色(green/uaine)といえば、セント・パトリックス・デイに必ず身につける色、シャムロック(クローバー)の色、アイルランド代表のサッカーやラグビーチームのユニフォームの色、郵便ポストの色、エアリンガスの飛行機の色。アイルランドはエメラルドの島と呼ばれ、緑豊かな大地が広がる。緑がアイルランドの色ということに異論を唱える人はいないだろう。

ところが実際には、アイルランドを象徴する色が緑になったのはそれほど昔のことではない。かつてはアイルランドの色といえば「聖パトリックの青」と呼ばれる青色だった。神話に登場する高貴な女性たちは、青いローブを身につけていたといわれる。12世紀ごろからアイルランドを象徴する色として、青がさまざまな場面で正式に使われるようになった。16世紀にヘンリー8世がアイルランド王即位を宣言すると、青地に金色のハープがアイルランドの紋章として加えられた。現在でも英国の女王や皇太子の紋章に、同様のデザインが入っている。またシャムロックが飾られた聖パトリック勲章にも青色が使われている。アイルランド国内でも大統領の色は青だ。大統領の旗には青地に金色のハープが描かれている。ブライアン・ボルーのハープが国章だけに、その背景となる青色が、正統な国の色という印象を受ける。ではいったいいつ頃から、緑色が表舞台に躍り出たのだろうか。

じつはこれにはシャムロックの存在が大きく関与している。英国によって軍服にシャムロックをつけることが禁止されたため、シャムロックの色である緑を身につけることが、カトリック系アイルランド人の抵抗の証だと考えられるようになった。独立運動が活発化するにつれて、アイルランドは徐々に緑色に染まっていく。自治を獲得した後には、英国らしさの象徴であった赤いポストが緑色に塗り替えられた。いまだに英国の王冠や当時の英国王の頭文字が浮き彫りになった「緑色」の郵便ポストが国内に残っているのは興味深い。聖パトリックを描いた古い絵画では、青い着衣を身につけていることが多かった。しかし今ではセント・パトリックス・デイで聖人に仮装する際には緑色の衣装が定番。彼らしい色が緑であることに誰も疑いをもたない。

1937年に憲法で制定されたアイルランド共和国の国旗の色は、オレンジ、白、緑のトリコロール(三色旗)。これには深い意味がある。この国旗が共和国のシンボルとなったのは1916年のイースター蜂起で、反乱の最中にダブリンの中央郵便局に掲げられた。もともとはフランス革命に感化されたトーマス・フランシス・マーが、19世紀に青年アイルランド党の紋章として取り入れたものだった。だからフランス国旗と同じトリコロールなのだ。オレンジ色はボイン川の戦いでカトリック王ジェームズ2世を倒したオレンジ公ウィリアム(イングランド王ウィリアム3世)に由来するプロテスタント系住民、緑色はナショナリストのカトリック系住民を象徴する。オレンジ色は現在でも北アイルランドのプロテスタント系住民にとって象徴的な色。そして中間の白色は、両者の和平や調和を意味する。国旗に込められた平和への思いが感じられる。

21世紀の現在、緑は環境保護や平和をイメージさせる、世界的に好感度の高い色だといえるだろう。当時は英国支配への抵抗のなかで生まれた象徴の一つだったとはいえ、自然にあふれた牧歌的なアイルランドと結びついた国の色として、緑色の勢いは止まりそうもない。(山下理恵子)】

】

(2)ベルファースト城

(3)ラーンの民宿オーナー “Grand Mothe”(90歳)

北アイルランドの首府ベルファスト(Belfast)から30kmほど北北西(North by Northwest)に進路を取ればラーン(Larne)という小さな港町がある。そこの民宿の90歳グランマ(grand mother)とのツーショットである。2人が嬉しそうな表情で写っているのには訳がある。前日ダブリン空港で借りてダブリン市内のホテルの駐車場に停めていたレンタカーに赤色スプレーで悪戯落書きされた汚れを(特殊な洗剤と思われるが)魔法のように完璧に拭き取ってピカピカにしてくれたからである。それも僕が夕刻チェックイン後くたびれて居眠りしている間の早業だった。北アイルランドの10月下旬は結構冷たい雨風が多い。一人黙って遣ってくれたので僕は翌朝まで気付かなかった。神様は無言で何でもなさる。アイルランド女性の真骨頂を観た思いであった。御礼のチップで済む話ではない。

残り2週間を落書きされた車でアイルランドを一周するのは憂鬱の種であった。そんな僕に同情以上の誠実な“愛の行為”を施してくれたのである。本当に有難くて、北アイルランドの小さな港町で神様のような彼女に巡り合ったことが生涯忘れられない。これは僕の勝手な想像であるが、ダブリンっ子(=アイルランドのカトリック徒 )の不心得な行為を、北アイルランド人(=英国国教会徒)の彼女が贖罪してくれたのかもしれない。僕は帰国後もあの親切なイギリス人のお婆さんが今日(もう95歳)も北アイルランドの寒村で民宿を営んで、毎日元気に客に対して“愛”を振舞っていることを願うばかりである。僕自身は再訪出来そうにないので民宿の名前だけでも本稿で紹介させていただく。“Seaview House B&B in Learn”。どなたか北アイルランドに行く甲斐があったら是非訪ねていって欲しい願望が絶えない。「旅は自分を変えて色々な勇気を沢山与えてくれる」

(4)Rope Bridge(キャーリック)2景

アイルランド島の北東部を占める北アイルランドは、英国(United Kingdum)を構成する四つの連合国(北アイルランド・イングランド・ウェールズ・スコットランド)の一つであるが、その北アイルランドの最北地帯キャーリックにあるロープ橋(Carrick-a-RodeRope Brodge)である。真下は荒波、橋には2人しか同時に渡れない。写真中央部に2人が次の番を待っているのが見える。無論僕は渡れっこないので一人で恐々シャッターを押すだけ。向こうの島には何もないそうだから若者向けの肝試し橋か。駐車場からロープ・ブリッジまでの片道1kmの歩道は見下ろす荒波に息をつく間もない。行って戻るだけで足の震えが止まらなかった。アイルランド島の北側はこのような海岸絶壁の連続である。

(5)ダンルース城(Dunruce)3景

アイルランド島北側は好天気が少ない。真下は荒海の絶壁に建つ城郭手前には芝生の中庭が拡がる「ダンルース城址」を訪れた時に、あらかじめ覚悟はしていたが突然の風雨に襲わてフード付きパーカーを着込んだ。城は14世紀以前に建てられたというが17世紀には当時の領主だったスコットランド貴族のマクドネル家(McDonnell’s:マクドナルド)の本拠地となった。イギリス(=United Kingdom:England・Scotland・Wales・North Irelandの4つの連合王国)が海を隔てた北アイルランドの地を手放すことがなかった歴史的背景が想像できる。当然北アイルランド住民の大半は英国国教会徒である。城は両側に非常に急な下降に囲まれており初期のアイルランドの砦がかつて立っていたこの場所に引き寄せられた初期のキリスト教徒とバイキングにとって重要な要衝でもあった。

このように対外的には海を隔てたイギリスとの領土・宗教問題を抱えていたアイルランドにおいては、同時に国内的には不安定な食料問題を常に抱えていた。つまり樺太とほぼ同じ高緯度に位置する農業国の国民の生活はジャガイモやトウモロコシの出来がらに大きく左右されていた。不作時の飢餓状態からの脱出としては自ずと海外へ移住せざるを得ない状況に追い込まれた。カトリック教徒のJ.F.Kennedy大統領の曽祖父がまだ英国領であったアイルランドでの差別と飢餓を逃れて新大陸アメリカを目指したのもそのような背景があった。つまり、アメリカをはじめイギリスや他のヨーロッパの国などにたくさんのアイルランド系移民が誕生したのである。彼らの一部はFamily Nameの頭に“Mc”の文字を付けて出身を明らかにしながら団結を図った。例えば世界的ハンバーガーチェインのマクドナルド(McDonald’s)は、“ドナルド一族、あるいはその息子・娘・嫁‥ということだが、“Mc”で始まる苗字を名乗る人はまずアイルランド出身者(同じゲール語族のスコットランド人も含めて)と思って間違いない。

(6)バリーキャッスル・ホワイトパークベイ

(7)Bushmiles Whiskey

ドニゴール城で突然の暴風雨に見舞われた僕はケルト神話にも登場する世界遺産の「ジャイアンツコーズウェイ」巡りを諦めて、北アイルランドの険しい海岸線を右手に眺めながら雨中のドライブをしていたら突然「ブッシュミルズ・ウイスキー蒸留所(Distillery)」の看板が目についた。高緯度に位置するアイルランドや隣国イギリスではブドウの収穫が出来ないので“ワイン”を作れない代わりに、自国の農作物(麦・トウモロコシ類)を生かしたウイスキーやビール作りを古くから手掛けて2次製造基幹産業にまで育て上げた。南のギネスビール(日本酒・ワインと同じ醸造酒:breud liquor)と共に北のIrish Wiskey(アルコール度の高い蒸留酒:distilled liquor)がその代表である。100年ほど前の禁酒法下のアメリカのギャングたちは粗削りでアルコール度数の高い密輸のIrish Wiskey(Scotlandは“Wisky”と綴る)を好んで飲んだという。アイルランドからアメリカに移住したのは人間ばかりでないようだ。心身共に屈強なIrishmanは新天地ニューヨークではで警官(copper:ポリ公)になるものが多かったと聞くが禁酒法に基づく取り締まりは果たして上手くいったのだろうか? それにつけても世界最古(1608年創業)のブッシュミルズ蒸留所では、他の大部分の蒸留所が未発芽大麦を使用しているのに対して、アイリッシュ伝統の大麦麦芽(モルト)の3回蒸留に拘り続けている。日本のような水割りではまず飲まなくて“Straight or Rock”で飲む。そういえば日本のウイスキーは、スコットランドの流れを汲むものなので「WHISKY」。バーボンで有名なアメリカンウイスキーの綴りは「WHISKEY」で、アメリカでウイスキーの蒸留所を造った人に、アイルランド出身者が多かったためといわれる。ただし、アメリカのバーボンウイスキーでも、「アーリータイムズ」の綴りは「WHISKY」となっており、必ずしも綴りで産地が区別できる訳ではない…等々「飲むお酒」の話が尽きない。

(8)聖コロンブス大聖堂

聖コロンブス聖堂(Saint Columb’s Cathedral)は、アイルランドのロンドンデリー市に位置する美しい教会だ。デリー市はアイルランドの歴史的な中心地の一つであり、特に北アイルランドの歴史において重要な役割を果たしています。17世紀にはデリーの包囲戦(Derryの包囲戦)が起こり、プロテスタントとカトリック間の対立が露骨になりました。この包囲戦の結果、デリーはプロテスタントの支配下におかれたのである。

この様な歴史的背景から デリーは、宗教的・文化的に多様な都市であり、プロテスタントとカトリックのコミュニティが共存していて面白い。異なる文化や伝統が交流し、都市内で多様な文化イベントやフェスティバルが開催されているのである。

またデリーは美しい自然景観に恵まれており、北海に通じるフォイル川(River Foyle)沿いに位置して、川の両岸に広がる景色は実に美しい。滞在する時間が少なかったが庭園や公園も沢山点在しているようだ。

聖コロンブス聖堂は市内でも顕著なランドマークの一つとなっており、私が訪ねた時にも若い二人が教会前のベンチで、愛撫を交わしながら抱き合っていた光景が忘れられない。

聖コロンブス聖堂は、1628年に建設が始まり、1633年に完成しました。これはアイルランドで最も古いアイルランド国教会の建築物の一つであり、およそ400年間アイルランド国民の宗教的な重要性を位置づけをなしてきた。きっとデリー市自体が、イギリス国教会との紛争地域の北アイルランドに隣接していることもあって、アイルランド国民の精神的拠り所になった事が想像できる。

聖コロンブス聖堂はゴシック様式の建築で、美しい石造りの外観が特徴で、特に高い尖塔や美しいステンドグラスの窓が印象的だった。内部には豪華な彫刻と壁画が施され、訪れる人々に美しい建築と芸術を堪能させてくれます。聖堂内部に入ると、壮大な天井、大理石の柱、古代のオルガンなどが見どころで、多くの信者や観光客が集まる、静かな祈りの場としても利用されている。

アイルランドの宗教的な歴史と文化において重要な役割を果たした15世紀後半(日本では室町時代)に活躍した聖コロンブス(Saint Columb)に捧げられ、彼はキリスト教の伝道師として知られ、アイルランドのキリスト教化に貢献しました。勿論聖堂は一般に公開されており、観光客は無料で訪れることができる。聖堂周辺には美しい庭園も広がっており、のんびりと散策するのに最適である。意外と日本のガイドブックでは小さく取り扱われているが、デリー市を訪れる際には、聖コロンブス聖堂をぜひ訪れて、その歴史と美しさに触れて欲しい教会である。アイルランド北部の文化と宗教遺産を象徴する場所の一つとして、訪れる価値がある。

(9)スライゴー・アッビー

デリーから南西に200kmほど下った所にスライゴーがある。車で4時間弱かかるが途中の景観は素晴らしかった。北海の入り江奥に位置するロンドンデリーから、今度は大西洋に面するスライゴーに移動したわけである。

スライゴーを宿泊地に選んだ理由に、ノーベル文学賞を受賞した詩人のウィリアム・イェイツの詩作舞台としてスライゴーの自然景観や伝説が大きな影響を与えたということを日本で読んで誘われてきた。詩人イェイツの匂いを嗅ぎたかったのである。

彼の詩はシンボリズム(Symbolism)やロマンティシズムの影響を受けながらも、アイルランドの民間伝承や歴史、宗教的テーマに焦点を当てたものが多かったです。彼の詩にはアイルランドの風土や国民の魂を捉えた美しい表現が見られます。

イェイツはノーベル文学賞を受賞した詩人の一人で、1923年にノーベル文学賞を受賞しました。これはアイルランド文学における偉大な業績に対する認識として高く評価されました。

(10)コング・アッビー 2景

今回の3,000km車旅で日本を出発する時からどうしても訪ねたい村がいくつかある。その一つがアイルランド北西部のコング(Cong)村で歴史を感じさせる写真の「ロス・エリリー修道院」や近くのアシュフォード城で有名である。修道院は7世紀に創建されヘンリ8世(英国国教会創設)のカトリック修道院解散例に従って閉鎖され遺跡として現在に至る。修道院裏を流れる小川の真ん中に緒に突き出た石造りの「修道士の魚小屋」は当時の面影を残して大変趣がある遺跡である。厳しい中世修道士の一日の中で“魚釣り”は食料確保と同時に修道士の心の癒しになったことだろう。仏教寺院(特に禅宗)の修行僧が、“葷酒(臭いの強い食べ物とお酒)山門に入るを許さず”として精力がつく飲食を禁じられたのと反対である。仏17世紀のドン・ペリニヨンとて発砲ワインのシャンパンの完成に一生を捧げて神に仕えた。

(11)「静かなる男」(Quiet Man)

そのコング村が米国映画「静かなる男」(ジョン・フォード監督)のロケ地舞台となった。主演のジョンウェインがモーリン・オハラ(ダブリン出身)をお姫様抱っこするブロンズ像がそこに建っていた。イギリス人らしきご夫婦二組が記念撮影していたが、僕は一人で記念撮影するのが、変なおじさんっぽくて憚られた。

西部劇繋がりのJ.ジョンフォードとJ.ウェインがアイルランド出身のM.オハラを主役に抜擢してアイルランド情緒あふれた歴史あるコングの地を撮影地に選んだ理由は訪れれば直ぐにわかる。加えて主役のJ.ウェインはアイルランド移民の剛腕ボクサーで相手を誤って殺してしまったことを切っ掛けに故郷に戻ってきた静かなる男役、M.オハラは地元生まれの気の強い女性役、映画のストーリーにこれ以上マッチしたカップルは想像つかない。そもそも心身屈強なカトリックアイルランド移民者には銅のボタンを付けたコップ/copと呼ばれる保守派警官/ポリ公が多い。現代の“Black natters”程ではないが、新天地の新教徒の国のアメリカで少々目下扱いされたのだろう。それゆえに35代大統領JFKの存在が大きいのである。また人種の坩堝アメリカはイギリス人の清教徒/ピューリタン(=WASP:White・Anglo-Saxon・Protestant)がメイフラワ号で新天地を目指したのである。3色旗アイルランドの真ん中の白色部分(違うものとの融和・協調)の役割に思いをはせながら1,400kmのアイルランド一周ドライブを続けた。何のことはない僕自身がプリグリム巡礼者(pilgrim:語源的にはは異邦人or放浪者)のようなものである。四国八十八か所の巡礼ではないが、世の東西を問わず旅する巡礼者にとっては深い内的体験が得られる。そのため巡礼行(ここでは海外旅行)は私自身を含む民衆にとって代表的な精神/宗教活動の一つでることに気付かされた。

(12)カイルモア修道院

コング村から約50㎞、1時間ほどでカイルモア修道院に着く。運転していて小さな橋を渡って、遠方ながら突然白亜の修道院が視界に飛び込んで来た時の感激は忘れがたい。カイルモア修道院の白亜の建物と庭園は、歴史的な雰囲気を醸し出して周囲の自然環境にピッタリ溶け込んでいる。後方の山の中腹に大きなイエス・キリストの像が建っているのが見えたが、急峻な山道で繋がっているのだろう。なお 修道院内には中世の美術品や歴史的な展示物を見ることができる博物館があって、アイルランドの中世の歴史に興味がある方におすすめである。

修道院は元々19世紀末に建設されたという。当初この場所には19世紀中頃に修道女の学校を運営していたミッチェル家の邸宅があった。所有者であるミッチェル・ヘンリー卿によって、彼の妻マーガレットへの愛情表現として建設されました。ところが妻のマーガレットが急逝し、その追悼としてヘンリー卿はカトリック教会に建物を寄贈した。そして修道院はベネディクト修道会の修道女たちによって修道院として運営されるようになったそうだ。彼女たちは教育や慈善活動に従事して、地元のコノマラ地域のコミュニティに教育機会を提供し、特に女子教育に重点を置いたそうだ。つまり修道院は地元の住民に医療ケアや慈善活動を提供し、地域社会に貢献しているという。

それにしても、女性的且つ華麗なカイルモア修道院にはそのような歴史的背景があったのである。

(13)ゴールウェイ(感謝祭の夜)

アイルランド西部の街ゴールウェイに泊まった夜はたまたまハローウィン・感謝祭の夜(2016.10/31.月曜日)であった。中心街まで歩いていけるホテルだったので、車を置いて夕食を街中で食べようと徒歩で出かけたら、この喧噪にすぐ巻き込まれた。中心街のChainese Restrantで黒ビール(ギネス)と焼きそばを堪能した。車で街中に出かけたら駐車場の確保が大変であるばかりか、大好きなアルコールが飲めない。アイルランドのパブやレストランには必ず国民的飲み物ギネスの黒ビールとIrish Wiskyが置いてある。

さてハロウィンと感謝祭はヨーロッパで同じ季節に祝われるので混同しやすいが、両者は異なる祭りで文化的背景も全く別である。ハロウィンは、お化けや仮装、お菓子などが特徴的な祭りで、アメリカでは11月第4木曜日と決まっている。一方の感謝祭は秋の収穫を祝い感謝する行事で、10月末から11月にかけて行われる。この日は本来の感謝祭だったが、仮面を被った人が混じっていたのは、アイルランドにはケルト文化のハローウィンとして、季節の変化や自然の恵みに感謝する要素を含んでいるようだ。

そもそも 10月31日はハロウィン。毎年仮装で大盛り上がりしますが、本来は秋の収穫を祝い、悪霊を追い出す古代ケルト人起源の宗教的行事だった。同じように日本にも収穫を感謝する「神嘗祭(かんなめさい)」と「新嘗祭(にいなめさい)」というお祭りがある。神嘗祭は、毎年10月17日に伊勢神宮で執り行われる五穀豊穣の感謝祭にあたり、その年の最初に収穫した稲穂「初穂」を天照大御神(あまてらすおおみかみ)にお供えし、感謝するお祭りだと習った。

一方新嘗祭も、五穀豊穣の収穫祭にあたり、毎年11月23日に宮中三殿の神嘉殿(しんかでん)で執り行われる。天皇陛下が初穂を神々にお供えし、五穀豊穣に感謝を捧げ、祈念する。その後、天皇陛下も初穂を召し上がる飛鳥時代から続く重要な宮中祭祀だ。コメが主食の日本人が、普段は自分たちの稲作に関する伝統行事にあまり関心を示さないのが、8000kmも離れた異国のゴールウェイの地で思い起こすことが、不思議な気分に陥った。外から日本を見直す機会が得られるのも、外国に行ってみて初めて分かる。伝統行事として、古来から続く伝統行事に思いを馳せることが出来た。

さてアイルランドの首都のダブリンが政治経済の中心地とすれば、西側の街ゴールウェイはアイルランドの文化とアートの中心地といえよう。もう少し私の印象で色分けすれば、「ダブリンが文学(=意識活動)、ゴールウェイは音楽(=感覚活動)」と言えそうだ。

街の中心部には多くのアートギャラリーやアートイベントがあり、伝統的なアイルランドの音楽や舞踏も盛んで、上の写真にあるように、沢山のグループが演奏していて、そのレベルも高くてすごく上手い。ゴールウェイ国際アートフェスティバルは日本でも有名である。

またゴールウェイはアイルランド語(ゲール語)の話者が比較的多く、アイルランド語文化の重要な拠点となっています。アイルランド語の学習や使用が奨励され、ゲールタハト(アイルランド語地区)で伝統的な文化や言語が維持されています。

また ゴールウェイは美しい自然環境に恵まれており、アトランティック・ウェイと呼ばれる大西洋岸の壮大な海岸線が近くに広がっている。時間があったらアメリカに通じる大西洋をこの目で観たかった。というのも元々「3,000km車旅」の計画に、大西洋に浮かぶ「アラン諸島」に船で渡る計画になっていたのが、アラン島の天気予報が雨天風強しということで、その日が欠航となったということである。もしアラン島を往復していたら、ゴールウェイの感謝祭の夜に巡り合えなかったことになる。旅も人生もよく似ているものだ。

(14)デューングラ城址

「デューングラ城」(Dunguaire Castle)は、アイルランドのカウンティ・ゴールウェイに位置する歴史的な城です。この城は、アイルランドの中でも美しい海岸線の近くに位置し、潮の満ち引きによって景観が変化するらしい。私が訪れたのは引き潮時だったのだろう。

デューングラ城は16世紀の16世紀初頭に建設された。この時期に建てられた城の多くは、アイルランドでの英国支配を確立しようとしたヘンリー8世(6度の結婚と同時にカトリック教会から分離してイギリス国教会を設立した王)の時代である。歴史的には多くの所有者が変わったが、その中でも有名な所有者にはオーギュスタス・オーガスタスという名の人物で、彼は詩人や文学者としても知られており、アイルランドの文化に貢献した。

デューングラ城は一時期、荒廃が進んでいたが、20世紀に修復と保存が行われたという。現在はアイルランド国立遺産局によって管理され一般に公開されている。アイルランドの美しい西海岸に位置するデューングラ城は、海に面した壮大な自然環境と石造りの外観と周囲の自然環境が見事にマッチしている。

この様に自然環境にも恵まれたデューングラ城は、アイルランドの文学、詩、音楽などの創造的な活動に影響を与えたのである。人間は豊かな自然環境に共感、啓発されて初めて創造的な芸術活動が生まれるのだろう。

(15)モハーの断崖

「モハーの断崖」(Cliffs of Moher)は、アイルランドの西海岸に位置し、カウンティ・クレア(クレア群)にある。断崖はアトランティック・ウェイと呼ばれる壮大な海岸線ルートの一部で、アイルランドでも最も印象的な自然景勝地の一つである。アイルランドをダブリンを起点に左回りドライブする中で、早朝ゴールウェイからリムリック(Limerick)に入る手前の約70キロメートル南に位置している。私が訪ねた日は終日霧雨が降っていた。晴れた日には、アラン諸島(Aran Islands)が遠くに見えるそうである。青い海と大西洋の荒波が断崖の下に広がる。断崖の周辺には草地が広がり、野生動物や鳥類が沢山生息しているという。

それにしても、このような壮大な高さの岩と大西洋の荒波を目の前にしたら、美しさというよりも圧倒的な自然の厳しさに対して畏敬の念さえ湧いてくる。アイルランドの伝統的な音楽や文学そして文化にも影響を与えているのだろう。辺には、アイルランドの文化や歴史に関する展示物館があった。モハーの断崖は、その壮大な景観と印象的な自然美から、観光客や自然愛好家、写真家にとって魅力的な場所として知られる所以である。アイルランドを訪れる際には必見の観光スポットの一つである。

(16)ウォータビルのチャップリン

コング(Cong)にあるジョン・ウェイン(米映画「静かなる男」)の抱っこ像(No-35)から200kmほど南下した所にウォーターヴィルという小村がある。村の海浜公園の真ん中に建っている喜劇王チャールズ・チャプリン(イギリス)の銅像がこの町を訪れる世界中の旅人を微笑ましく迎え入れてくれる。彼がこの村を愛して別荘を建てて家族と過ごしたというのも、この一帯が全長約180kmのドライブ一周遊路である“Ring of Kelly”(ケリー州のリング・ロード)の枠内にあって風光明媚な景観が沢山あることからも頷ける。そもそもアイルランド島南西部にあるアイベラ半島には、北大西洋の入り江が複雑に入り組んだ海岸線と山並みが連続しているので、右ハンドルの車だと時計と反対周りの左回りにドライブするのが良いだろう。チャプリンの等身大の像と一緒に記念撮影を試みたが、訪れた時刻が夕刻で太陽が沈む西側の光が逆光になって上手く撮ることが出来なかった。次回は午前に訪れたいと思いながら、思わずチャップリンの作曲「ライムライト」や「スマイル」のメロディーが浮かんできた。それにつけてもチャプリンの作品(無声トーキー映画)には笑い転げるドタバタ劇の中にも人間愛に裏付けされた哀愁がいつも漂っている。

私はチャップリンの数多い名言の中でもとりわけ次の一句が大好きだ。

『人生はクローズアップで見れば悲劇だが、ロングショットで見れば喜劇だ』

この言葉は、人生を異なる視点から見ることができるという考えを示している。クローズアップは物事を詳細に捉え、細部や困難な瞬間を強調するものであり、その視点では人生は悲劇的な側面を持っていることがある。つまり失敗や苦難、個人の喪失など、生活の中には悲しい瞬間がたくさんある。誰もが実感するところだろう。

ところが、後半の指摘は流石、喜劇映画王である。つまりロングショットは広い視野から物事を捉え、全体像を見ることができる。この視点では、人生の出来事や経験をコミカルで楽しいものとして確かに捉えることができることが、退職旅でアイルランドを車で駆けている時にこそ、人生ってそんな見方が出来るなーとつくづく思うものである。挫折や失敗も、長い目で見れば成長や学びの機会となり、笑い話に変わることが、結構人生の晩年になって分かるものである。

チャップリンは自身の映画で、貧困や社会の不条理な側面をコミカルに描き、人々に笑いと希望を提供した。彼の言葉は、人生の困難さと喜びが同時に存在することを表現し、どんな困難も乗り越える力や、ユーモアの持つ力を実に上手く称賛しているのである。要するに、人生は悲劇と喜劇が絡み合ったものであり、適切な視点から見れば、笑顔と希望を見つけることができるというメッセージをこの言葉から受け止めることが出来る。旅に出たら、自分の過去の人生をロングショットで捉えることが出来るから不思議である。

(17)Ring of Kelly 3景

荒々しい岸壁が続くアイルランド島の北側とは対照的に南西部は砂浜の海岸と山々が迫った道路で多くてドライバーを実にゆったりした気分にさせてくれる。チャップリンの銅像があるウォータヴィルの海浜公園を過ぎてから2~30kmほど“Ring of Kelly”を走ればこのような景観ポイントに沢山遭遇する。英国人のチャップリンがこの地をこよなく愛したわけが 自ずとわかる。アイルランドは自然が美しい緑の島である

(18)ロス城 2景

アイルランドの「ロス城」(Ross Castle)は、アイルランドのカウンティ・ケリーに位置する歴史的に重要な建築物で、キルアーニー湖のほとりに位置する。城は15世紀後半に建設され、その建設主はオドノヴァン・オ・ドナヒュー(O’Donoghue)というアイルランドの有力な氏族の一員だった。彼の支配地域を守る要塞として機能した。

ロス城周辺は大変美しい自然環境に囲まれている。ロス城自体は観光名所として一般に公開されており、訪れる観光客にその歴史と建築美を堪能する機会を提供しており城内には博物館や展示物があり、城の歴史やオドノヴァン・オ・ドナヒュー家に関する情報が展示されています。カウンティ・ケリーでも人気のある観光スポットである。キルアーニー湖ではボートツアーも提供されており、湖を航行しながらロス城を眺めることができます。湖を渡る途中には美しい自然と野生動物を観察するチャンスもあります。城には付き物の黒猫がベンチを占領していた。ロス城周辺にはトレッキングやハイキングのトレイルもあり、アウトドア愛好家にとっても魅力的な場所だといえよう。

(17)で紹介した、カウンティ・ケリーを一周する美しいドライブルートであり、アイルランド西部の風景や自然美を楽しむための絶好の方法です。リング・オブ・ケリー(Ring of Kerry)のドライブは、キルアーニー(Killarney)から始まり、キルオーガリム(Killorglin)、ケナーマレ(Kenmare)、コーズタウン(Cahersiveen)、ワトビル(Waterville)など、多くの美しい町や景勝地を通過するドライブは、わき見運転に注意しなければならないほどすべてが自然環境豊かな景観が続く。ロス城とリングオブケリーの両方の観光スポットを組み合わせて訪れることで、アイルランドの西部の美しい風景と歴史を満喫できる。

(19)ロックオブカシェル 2景

ロックオブカシェルは、5世紀から12世紀にかけての数世紀にわたり、アイルランドの歴史と宗教の中心地として機能した。最初のキリスト教の修道院から始まり、その後、要塞、王宮、大聖堂などが建設されました。ここは宗教的な重要性の役割を果たした。つまりアイルランドのキリスト教の中心地となったのは、アイルランドの守護聖人である聖パトリック(Saint Patrick)と関連付けられているからで、伝説によれば、聖パトリックがここでアイルランドの王にキリスト教を紹介したと言われている。そのため、宗教的な重要性が非常に高い場所といえる。

その聖パトリックをアイルランド人が祝う日が、聖パトリッズデイ(Saint Patrick’s Day)である。移民が多いアイルランドの守護聖人であるセント・パトリック(Saint Patrick)を祝う祭りで、アイルランド国内外で広く祝われています。この祭りは、アイルランド人社会の重要な文化的なイベントの1つであり、世界中でお祝いされることから、アイルランドの文化とアイデンティティを象徴するものとなっている。

聖パトリックデーのお祝いはアメリカはじめ世界各国で開かれるのだが、アイリッシュ・ダイアスポラ(アイルランド系移民)としては、彼らは人生最後はこのような穏やかな緑色に包まれた自然の景観に恵まれた土地に戻りたいのではないだろうか。

緑色は彼と彼の宗教的な使命を象徴する色として使われました。アイリッシュ・カルチャー: アイルランド文化においても、緑色は伝統的なアイリッシュダンスや音楽などの要素とも結びついており、アイルランド文化を象徴する色として受け入れられている。アイルランドの文化や歴史に深く根ざしているこの色は、アイルランドへの愛情と誇りを表現するシンボルとして、世界中のセントパトリックデイの祝賀行事で広く受け入れられている。

(20)キルケニー城

キルケニー城は12世紀に建設され、その後何世紀にもわたって多くの所有者が変わった。最初はノルマン人が所有し、彼らは長い間アイルランドの重要な貴族の一族として君臨した。城はその後英国王ジェームズ1世によって没収され、その後は他の貴族の手に渡った。 キルケニー城はアイルランドの政治的な中心地としても機能して、多くの重要な歴史的イベントや政治的な会議がここで開催され、アイルランドの歴史において重要な役割を果たしたと聞く。下の写真は前夜遅く車で着いた時の民宿ホテル前の風景である。日本の古い城下町にもこんな風景を醸し出している城下町があったような記憶である。

(21)トリム城

トリム城(Trim Castle)は、アイルランドのメイス郡(Meath County)にある中世の城で、その歴史的な意義や観光ポイントが多く存在する。つまり12世紀末から13世紀初めにかけて、ノルマン人によって建設された、このトリム城は、アイルランドにおけるノルマン人の支配を確立し、戦略的に重要な拠点で、アイルランド最大のノルマン人の城の一つとして知られている。当然歴史的な戦闘の舞台となった場所でもあるが、現代のトリム城は映画の撮影ロケ地としても有名だ。私が訪ねた前年の19995年に、「ブレイブハート」(Braveheart)というメル・ギブソン主演の映画で使用され、その美しい外観が映画の中で印象的に描かれたと聞く。私は映画を観たことが無いが、トリム城は映画の中ではイングランドのヨークとして登場したというから、映画のロケ地には色々な背景があるのだろう。史実を携えて自分の目で直接観に行くに限る。

(22)ウイックロー山地

ウィックロー山地(Wicklow Mountains)はグレンダロッホの近くに位置して、アイルランドで最も美しい自然景観を楽しめる一部である。ここからは、グレンダロッホにもアクセスしやすくダブリンから1日で周遊できた。私はレンタカーで駆け抜けたが、途中ハイキングやトレイルランニング等のアウトドア派グループの姿を沢山見かけた。ただ渓谷の天候は変わりやすく、写真にあるように数キロ先の谷底は晴れているが、ここは先ほどまで大雨だった。

(23)グレンダロッホランドタワー

グレンダロッホは、6世紀に活動した聖ケビン(Saint Kevin)によって設立された修道院で知られています。グレンダロッホの墓地にある十字架に丸い輪(クロス・イン・サークル)は、ケルトの墳墓や墓地に見られる特徴で、このデザインはケルト文化において一般的であり、ケルトの芸術や宗教の要素を反映している。

ケルト文化では、円環(サークル)は永遠性や連続性、サイクル、そして神聖さを象徴する重要なシンボルとされています。ケルトの十字架にはしばしばこの円環が含まれ、キリスト教の十字とケルトの伝統が融合したデザインが見られる。したがって、グレンダロッホの墓地にある十字架に丸い輪が掲げられているのは、ケルト文化の影響を受けたデザインであり、その地域の歴史的な背景や宗教的な要素を表現しています。これらの墓地の記念碑や墓石は、文化的な価値と歴史的な興味を持つ人々にとって魅力的な要素となっています。

ヴァイキングとノルマン侵略: グレンダロッホはヴァイキングとノルマンの侵略にさらされましたが、その後も修道院は再建され、存続しました。

グレンダロッホは美しい湖や森林に囲まれ、自然の美しさが際立っている。この地域は前項「ウイックロー山地」で述べたが、ハイキング、ピクニック、釣りなどのアウトドア活動に最適である。グレンダロッホには上湖(Upper Lake)と下湖(Lower Lake)と呼ばれる美しい湖があります。湖畔での散歩やボートツアーが楽しめます。

グレンダロッホはアイルランドの歴史と美しい自然を結びつけた特別な場所であり、訪れる価値がある観光名所のひとつです。修道院の歴史的な背景と、美しい景色に囲まれたこの地域の自然美を楽しむことが出来る。

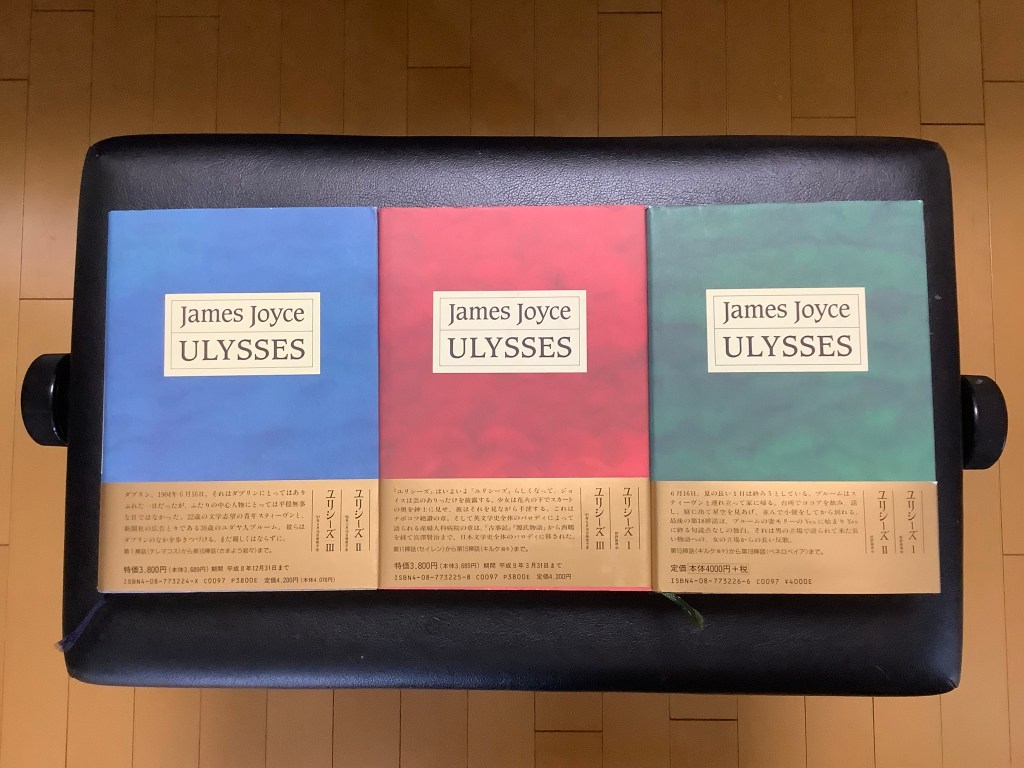

(24)ユリシーズとダブリンの街

この写真は今回2016年の旅行中に撮った写真ではない。自宅の書棚でほこりを被っていた「ユリシーズ全Ⅲ巻.J.ジョイス著(1996年6月16日初版.集英社版)」を引っ張り出して、今回2023年に3冊並べて撮った写真である。各巻共はじめから数十ページ読んで、難解で長文の本に読書欲が完全に失せていた。購入20年後に、ウェールズ・アイルランドの「3,000km車旅」に旅立つ前にチャレンジしたがやはりギブアップ。現地のダブリンの街を見てからと思ったが、帰国後7年が経った今年、漸く通読することが出来た。

その助けとなったのが、8月8日に放送されたNHKの「世界ふれあい街歩きー文学と音楽の街ダブリン&ゴールウェイー」で、「ユリシーズ」はジョイスが自身の故郷であるダブリンに捧げた作品であり、ダブリン市民とその日常生活、文化、歴史、風俗、好み‥等に対する深い愛情が作品全体に表れている作品であることが、映像で手に取るように知ることが出来たのである。つまりジョイスは細部にわたってダブリンの街並みや風景、建物、通りの名前、地名を描写し、ダブリンの特徴的な場所が物語の中で重要な役割を果たしており、その詳細な描写は、ダブリン市の実在感を高め、読者にダブリンの街中を歩いているような感覚を与えていることを実感できたのである。足掛け4日間しか滞在しなかったので数か所ではあるが、「ふれあい街歩き」を観てここ1か月半ほどで「ユリシーズ」を取り敢えず読み切ることに専念した。75歳には読み切る体力が求められたが、手元の集英社版では本文下段にある脚注が大変役立った。

「ユリシーズ」は一日(1904年6月16日)の出来事を詳細に追跡し、登場人物たちがダブリン市内で行動する様子を描写している。6月16日は、ダブリンでは「ブルームズデイ」として知られており、番組でもさまざまな社会的イベントや風俗がリアルに描かれていて、ダブリンっ子がこの日を大切にしていることが僕には感激であった。というのも、私の誕生日が同日で、アイルランド国民はじめ世界中から生涯誕生日の祝福を受け続付けられることが嬉しくてたまらない。今となっては家族だけかと思っていただけに天にも昇る気持ちである。余生、一度でいいから6月16日、ダブリンの街に立ちたいものである。

なおWikipediaによれば、「1922年に英愛条約(愛:愛蘭:アイルランド)の結果、アイルランド自由国として誕生した。1937年に新しい憲法が採択されるまでは自治領の地位にあった。「アイルランド」と名づけられ、事実上の共和制となり、選出された非執行大統領が国家元首となる。1948年のアイルランド共和国法(Republic of Ireland Act 1948)により、1949年に正式に共和国と宣言された‥」とあるが、因みに1948年は私が生まれた年であり、新しいアイルランドは私と同じ年に生まれたといっていい。正に私にとっても「愛蘭万歳」である。

その愛蘭は21世紀に入って特にIT産業を基軸にして最近20年間に1人当たりGDPが世界第3位に上り詰めた。第30位の日本の3倍以上である。全人口の40%が暮らすダブリンの街で、6月16日をユリシーズの主人公である「ブルームスデイ」として祝う気持ちが痛いほどわかる。

これからもアイルランドを応援し続けるが、1948年に長崎で生まれた私のアイデンティティは、“I owe what I am to my Japanese’s pearents”(今日あるは両親のお陰)である。何度かの海外旅行から諸々の文化に学びながらも、いつも私の行きつくところは、「日本に生まれた有難みは何物にも代えがたい」という思いである。

(25)ダブリンの二つの橋

ダブリンはここ20年間に大変身している。上の写真は経済成長真っただ中の今から7年前の2016年のダブリン中心街である。当時ダブリンの街のあちらこちらでブルードーザーで道路を掘り起こしていた。今では国民1人当たりのGDPが世界3位になって、国民の生活水準が急上昇した。I.T産業の誘致拡大が最大要因だが、かって農作物飢饉とイギリス国教会によるカトリック弾圧で、国民の1/6が新世界のアメリカへ移民し、“Irish American”(アメリカ全体の12%を占めた。J.F.ケネディー大統領もその末裔)としてアメリカの発展を支えた。当時からすれば現代のアイルランドは想像だに付かない。約60年前に東京オリンピック開催時にも東京の道路路を掘り起こしてバブル成長を迎えるが、国民1人当たりのGDPは現在30位(アイルランドの1/3)である。

アイルランドの首都ダブリンの歴史は、紀元前7世紀ころに北方から来たケルト人がルフィー川の河口に住み始めたことに始まる。ケルト語でダブリンは「黒い湖」という意味らしい。その後バイキングが支配したが、12世紀にイングランド王Ⅱ世によって占拠されイギリスの支配下に置かれた歴史が長い。そして19~20世紀の激しい独立運動が繰り広げられた。イギリス国教会からの離脱、すなわちカトリックの国として独立を果たした。首都ダブリンの町は、市の真ん中を流れるルフィー川の歴史と共にあることになる。自然の恵みとしてのルフィー川の流れは、ダブリン市民に穏やかな安らぎを与え続けたことだろう。ルフィー川がつっくたダブリンの町は文学の街としても知られており、ジェームズ・ジョイスやウィリアム・バトラー・イェイツなど多くの有名な作家がこの都市で活動したのも頷ける。また、トリニティ・カレッジ・ダブリンはアイルランド最古かつ最も著名な大学の一つであり、学問と文化の中心地となった。町の真ん中を走るのが“リフィー川”で、両岸を繋ぐ橋にも当然のことながら風情たっぷりの橋がいくつも掛けられている。

2段目の写真が「オコンネル橋」である。市内でも中心部に位置しダブリンのランドマーク的存在である。その歴史は19世紀に建設され、名前の由来はアイルランドの独立運動家であるダニエル・オコンネル(Daniel O’Connell)に由来している。彼はアイルランドの独立を支持し、19世紀初頭にアイルランドの議会で重要な役割を果たした。石造りのアーチ橋で、中央に広場がある特徴的なデザインをしている。橋の真ん中にはオコンネルの騎馬像があり、交通の要所としても機能している。ショッピングや観光の中心地オコンネル通りへアクセスすることが出来る。この橋は、先に述べたノーベル文学賞を受賞したJ.ジョイスの「ユリシーズ」の中にも何度も登場する。自宅の本棚に飾ってあるだけの「ユリシーズ上下巻」は、たった1日の出来事を長々?と綴っている。ただし「ユリシーズ」は、20世紀初頭に出版されたダブリンを舞台にした作品で、ダブリン市内のさまざまな場所が詳細に描かれているが、いまから100年も前の時代である。オコンネル橋とリフィー川の流れは変わらねど、歩いている人も時代背景も大きく変わっている‥と考えながら、鴨長明の「方丈記」冒頭の「ゆく川の流れは・・」を思い起こされてくる。このようにオコンネル橋は「ユリシーズ」の中でも何度か言及され、登場人物が橋を渡る描写や周辺地域の説明が含まれているというから、ジョイスによるダブリンの歴史や文化に関する洞察が記されているはずだ。私は未だ読破するに至らないが、現場の橋を具に見て歩いたので、日本に帰ってから「ユリシーズ」にチャレンジを試みよう。(実はこの写真を撮ったのが2016年だから7年経った現時点でも、あの長い文章には食指が動かない)。「ユリシーズ」が6月16日を舞台にしている背後には、6月16日は彼の妻であるノーラ・バーンズ(Nora Barnacle)との初めてのデートの日であることが後から分かった。ジョイスはこの日を特別な意味を持つ日と捉え、小説の中でこの日を選んだのだろう。(筆者の誕生日の日に、ジョイスは妻と初デートをしたことになる…と考えるのも読書意欲の一つとなろう。3段目の写真は「ペニー橋」で、こちらもJジョイスの「ユリシーズ」に何度も登場する。橋自体は車も通れない小さな橋であるが、シンプルな鋳鉄の構造で、アーチ形状の美しいデザインと歴史的な価値(通行料として1ペニー取られた有料橋)から、観光客や市民に愛されている橋である。

「方丈記」に記された、川・橋・街・人間‥この世に在るすべてのものは、絶え間なく変化してとどまることがない。

(26)トリニティーカレッジ(ダブリン)の図書館

アイルランドのダブリンにある「トリニティーカレッジ」は、非常に重要な歴史的な大学であり、アイルランドの教育、文化、歴史において重要な役割を果たしていると日本にいる時から聞いていたので、帰国する前にどうしても訪問したかった場所である。

設立は1592年(日本では関ヶ原の戦い前)に設立され、アイルランドで最も古い大学の一つである。当初はイギリスの女王エリザベス1世によって設立され、プロテスタント教育機関としてスタートしたという。その後も歴史的な変遷を経て、現在はアイルランド全土から学生を受け入れる総合大学となっている。著名なアイルランド人や国際的な学者を輩出してきました。その影響力は国内外で高く評価されており、アイルランドの知識や文化の発展に貢献している。また美しい歴史的な建築物が多く、中でも「ブック・オブ・ケルズ(ケルズの書)」や「ブック・オブ・デロール」などの重要な古文書が収蔵されている「トリニティ図書館」に行ってシャッターを切ったのがこの1枚である。

ところで、図書館や博物館はじめ人類の貴重な遺産に触れていつも思うことがある。それは人間の脳活動(=意識世界)は、変わらないものしか扱わない、いや扱えないのではないだろうか?その脳活動のお陰で色々な効率的且つ有効性が高いモノを創り出して機械的な進歩の原動力となった。所謂「情報化」されたものが博物館や図書館にあるのである。ところが人間を取り囲む環境(自然環境や物質社会さらには私たちの身体という“自然”までも)が刻一刻と変化しているのである。つまり人間の脳は変化するものを扱えない、変わるものを扱うのが“感覚”という、身体性を伴って経験することなのである。「座学と感覚経験の違いと言ってもいい。人間の脳活動はすごい進歩をもたらしたが、人間が進化していることとは違うことを、トリニティーカレッジダブリンの膨大な蔵書を眺めながら強く感じた。人間の脳の特質であり限界でもある。今私は感覚を最大限働かせながら“旅”をして色々なことを学んでいる。

(27)旅の終わりに(シベリア上空からの眺め)

私はヨーロッパの旅から帰国する際には、可能な限り進行方向右側の“window seat”を予約する。(ウクライナ戦争後は知らないが)日本に近づいた時に窓から見えるロシア・シベリア上空からの蛇行する川の流れが好きだからである。自然しか作り得ない曲がりくねった川の流れが、まるで人生や旅そのものを象徴しているように思える。

今回も上空から観る川の流れに託して旅の思い出を思い起こす瞬間は、心に深い感動と思い出を呼び覚ます特別な瞬間を味わうことが出来た。

元々川は、地球の大地を彫り、生命を育む水の融合体として、私たちの歴史と文化に深く根付いている。そして、その川を飛行機から見下ろすことで、川の美しさと壮大さが一層際立ってくる。そこでは、川の流れがまるで自然が奏でる詩のような、緩やかな曲線を描く川の流れが、私の心を魅了することが多い。

一方で写真のようなロシア上空から観る曲がりくねった川は、あまりに沢山の出来事の連続だった今回の旅の終わりに見る川として、時間の経過とともに移り変わり、私の旅の一瞬一瞬も過去になっていくことを実感させられた。

同時にこのような大河を上空から眺めれば、自然の壮大さや普遍性に比べて、私たちの人生や旅程は短く、一時的であることを強く感じる。「大河の一滴」そのものである。自分の身体がその短い時間の中で私は自然の美しさを見つけ、冒険し、学び、感じ、生きていることを強く感じた1か月間だった。

さらに言えば、私の心には「自分の身体が大きな自然の中のほんの一部である」ことを実感したのである。そして自然に生かされている人間は、自然に対して先ずは、“感謝の念”が満ちてくると同時に、時に我々を襲う自然の厳しさに対しては、一種の“畏敬の念”が自ずと湧いてくる。つまり、川の流れは、私たちの旅の思い出や経験を受け入れ、記憶として刻み込んでくれる一方で、自然の偉大さと永遠性に対する謙虚さも教えてくれた。私たちは自然の一部であり、その一瞬一瞬を大切にし、自然を尊重して畏敬しながら生きていくのが、大切であることを感じた。

このロシア上空における特別な瞬間を通じて、私は今回の旅で知った自然の美しさや感謝しきれない人情に心から魅了され、旅の思い出が鮮明に蘇ったのである。上空から観る川の流れは、私の心に永遠の一片を刻み込み、旅の中で学んだ謙虚さと感謝の気持ちを深めるものでもあった。

冒頭に引用したランベックの言葉ではないが、「幸福は、それが何かを探し求めることや目標を達成することではなく、むしろ人生の過程や旅の途中で見つけられるものである」ことを改めて実感した旅であった。「3,000km車旅」で巡り合った美しい風景や他人様の温かい心が、私にとって永遠の思い出となり、今でもその瞬間を思い出すたびに、心が温かな感動と共に満たされる幸せな時間を持つことが出来る。

また旅に出たくなった!