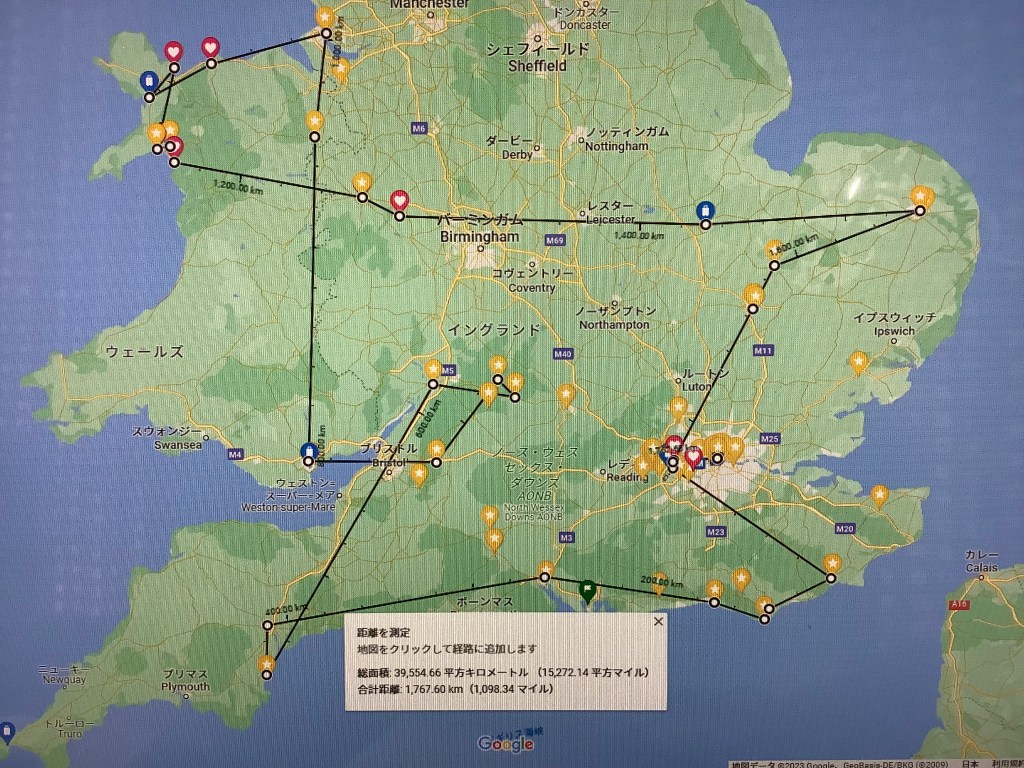

(1)ウェールズ+イングランド一周Map(約1800km)

最初に「Google Mapの距離を測る機能」を用いて旅の前半2週間に走った地点を直線で結んだ自作のロードマップをご紹介する。Mapの最下段ボックスに直線の合計距離としして“1,767km”と表示されているが、このような直線道路があるはずがない。地図中央のコッツウォーズ一帯や北西のウェールズの城址群では気に入った場所を何度も往復した。つまり1,767kmはバーチャル(仮想)世界の距離測定なので実際の走行距離はといえばプラス200km、全体では2,000kmほど走ったことになりそうだ。例えば新幹線で東京~博多が片道1,000kmなので九州まで車で往復したと言えばわかり易いかもしれない。 何しろヒースロー空港をスタートした初日にパンクしたポンコツ・レンタカーで南イングランドSassex州をトーキー(Torquay)の港町までは無我夢中で西へ一気に駆け抜けた。日本を発つときからどうしても訪れたかった「ライの坂道」(写真No-1)と白亜の「セブンシスターズ」(写真No-2)はこの目に焼き付けた。3日目午前にトーキーのB&Bオーナにはパンク修理でで本当にお世話になった。まるで人間の格好をした神様に見えた。以降全行程を通して「英国国教会の大聖堂」を訪ねては感謝と旅の無事を祈ることにした。当初の目的である「ウェールズの古城巡り」「コッツウォーズ」「中世の町並み」「ケンブリッジ」「ロンドン」そしてを訪ねればは快適に乗りこなすことが出来たが、ハンドルを握りながら。と修理また左上の三角形に囲まれた部分が今回のドライブの主目的である“ウェールズの城砦群”である。その後は大ブリテン島を西端の「ビューマリス城」から東端の「ノリッジ大聖堂」までの400kmをほぼ一直線に東へ突っ走った。途中にあるイギリス国教会の大聖堂や古いイングランドの街並み右上のノリッジからはケンブリッジ経由でロンドン・ヒースロー空港に南東へ走った。地図に隠れているが北方にある“スコットランド”と北大西洋を隔てたアイルランド島の北東地域の“北アイルランド”がある。つまり「ウェールズ・イングランド・スコットランド・北アイルランド4地域を合わせて“United KIngdum(連合王国)通称“イギリス”と呼ぶ。日本人は通常イギリスとして全体理解をしたつもりであるが、実際にウェールズを訪ねて分かったが、首都ロンドンがあるイングランドと歴史・文化・気質‥等において全くと言っていいほど異なっている。例えばオリンピックは4か国が“Great Britain”として統一参加して国歌“God Saves the King”を謳うが、サッカーやラグビーのワールドカップでは4つのKingdom王国が夫々の国章やシンボルを左胸に縫い付けて自国の誇りをかけて必死で戦うという不思議な連合国「イギリス」である。また連合国の一つのスコットランドではイングランドに対して歴史的な怨念もあるようだが、Brexit(イギリスのEU離脱)を機に経済的自立を翳してUKからの離脱を試みているようだ。古き良きUKの伝統的精神である「ノブレスオブリージ」や行き届いた自由・民主主義精神を好ましく思う私としては、4つの公国が一体となってEUは勿論世界中で国際的貢献に一層の努力を期待するものである。2022年9月に96歳で亡くなったエリザベスⅡ世女王の後を受けた75歳のチャールズ3世や長男のウイリアム王子はこれからのイギリスの在り方に関して頭を悩ましていることだろう。以下の写真はイギリスの南半分を時計回りに2,000kmを走った際の思い出として40枚を公開する。写真と一緒に各々の地点であったことや感じたことをコメントとして付記した。(なおMap上の黄色の☆マークは僕のバーチャル旅行の登録地点で、次回行くときのためにも消さないでそのままにしておく)。

(1)ライ(Rye)

Rye(ライ)は中世来ドーバー海峡を隔てたフランスとの海上貿易(実態はワインの密輸か)で栄えた港町。写真右手前は「The Mermaid Inn(人魚の旅籠)」といって16世紀のエリザベス朝時代に建てられたホテルで当時の海賊や密輸船の船長たちが宿泊に利用していたという逸話がある。写真をクリックしたら鋳金製の人魚の看板が玄関上を飾っていることがお分かりいただけるだろう。旅籠が建てられた頃には、英仏間の戦争や海上商取引の舞台となったドーバー海峡周辺には、当然のことながら海賊船や私掠船が跋扈していたのだろう。英国はブドウ栽培上の気候と土壌に恵まれていないということで、(ウイスキー・ブランデーなどのアルコール度の高い蒸留酒はお得意だが)料理の味を引き立たせる醸造酒のワインに関しては海峡を隔てた隣国のフランスに全くお手上げ状態である。美味しい料理がフランスほどない(あるいは味覚音痴な)イギリス人とて仏ワインが美味しいことをよく知っていて、密輸ワインはイギリス国内で結構な人気があったのではないだろうか。教会が立っている高台に通じる散歩道でシャッターを切ったが、この坂道両側には密輸で資産を築いたご子孫のお宅が目の前にあるかもしれないと想像しながら、パンクのことを暫し忘れて坂道を2度3度往復した。長崎で育った僕は旅先で雰囲気のある坂道を歩くことを趣味の一つとしているが、「ライRyeの坂道」ばかりは多少なりとも怪しげな雰囲気が迫りくる夕暮れ時が向いているかもしれない。

(2)「Seven Sisters」

イギリス南部イギリス海峡に面したイースト・サッセクス州にある白亜系岩石が海に浸食されてできた地形がまるで7人の女性(Seveb Sisters)が並んでいるように見えるのでその名がある。イングランド南岸の都市シーフォードとイーストボーンの間に位置している。何しろパンクした車を駆って夕刻前に海岸に立つのに必死だった。漸く辿り着いた牧草地高台の駐車場から転倒しないように気を付けて急坂を下りて海岸に立った時の感激は今でも忘れられない。ガイドブックで観た通りの白亜の壁が目の前に拡がっている。「はるばる来たぜ、白亜のお嬢さんたち!」日本から遥々訪ねてきて本当に良かった。

(3)イーストボーン桟橋

パンクしたレンタカーを何とか運転して南イングランドにある「ライRyeの坂道と白亜のSeven Sisters」を巡って最初の宿泊地であるイーストボーンのB&Bに到着したのは夜9時を回っていた。チェックインして初めて昼・夜の食事をとっていないことに気付いた。食欲もあまりなくベッドにもぐりこんだら直ぐ深い眠りについた。朝起きてカーテンを開けたら目の前がイーストボーンの桟橋だった。前夜は桟橋そばであることも気付かなかったが、朝食前に朝焼けの桟橋を散歩してニューヨークから来たという女性2人の記念撮影に喜んで協力した。後姿の女性2人と美しい朝焼けが印象に残ったのでシャッターを切った。ロンドンから100kmほど南下した避寒地のイーストボーンにレジャー施設や桟橋が出来たのは150年ほど前の1870年という。日本では廃刀令が敷かれて漸く侍が闊歩できなくなった時代である。明治維新後の日本人がイギリスやフランスに出かけては目を丸くして帰国した姿が目に浮かぶ。

(4)「アランデル城」

南イングランド・サセックス州を西へ走る途中にアランデル城がある。11世紀に建てられたという広大な城内と有名な庭園を2~3時間かけて探索する予定だったが、パンクの修理が気がかりで予定を変更してまずは2泊目のトーキー(Torquay)を目指すことにした。ただサンドウィッチでお昼を済ますには抵抗したくなった。漸く食欲が出てきて写真の城門前の坂を右へ下る途中にある中華料理店(Chaina Place Arundel)で早目の昼食とした。ところが旅は悪いことばかりではない。庭園散歩もよかろうが、雰囲気の良いゆったりしたテーブルで注文した「上海風スペシャル焼きそばとエビ団子」が滅茶苦茶美味しくて、前日のパンクしたことさえ忘れさせてくれた1時間であった。人間は食欲に勝るものはない。値段は高め(high side)だが横浜の中華街級の味である。香港統治はじめ歴史的にも中国との関係が深いイギリスなので、その食生活には中華料理(例えばロンドンのソーホー地区)が欠かせない。この日が丁度日曜日だったが、年中無休・昼寝なしのレストランの存在は外国人旅行者(エトランジェ)にとっては大変有難い。イギリスに来て中華料理に舌鼓を打つとは思わなかった。

(5)ト-キーの港

この写真は生涯忘れられないご恩を受けたトーキー(Torquay)港の夕景である。トーキーはミステリーの女王アガサ・クリスティー出生の地としても有名である。漁船にはイングランド国旗の「白地に赤十字」が風にはためいているのがお分かりだろう。UKのEU離脱(Brexit)後は魚群に恵まれたイギリス海峡での漁場争い問題も解決できたのであろうか。イングランド国旗を掲げたこの船の船長がにこやかに手を振ってくれたことを思い起こしている。言葉を交わさずとも、旅先でのふとした仕草や挨拶にはお互いに心が和むもので「あー、旅するっていいな!」とつくづく思う瞬間である。

ところでイギリスのEUからの離脱である“Brexit”はEU内の経済格差や難民受け入れ問題‥等々の政治的文脈で理解されがちだが、実は「デジタル・ポピュリズム」(福田直子著:操作される世論と民主主義。捏造され、誘導され、分断される現代。あなたの「イイネ」は悪用される! )の影響があることを知って少なからぬ衝撃を受けた。米国のTramp現象も、SNSを背景にしたポピュリズム(人民/民衆主義)の強い影響があったことはよく知るところである。 フェイク・ニュースを意図的に流して世論を分断させる彼の手法はが混在する多いSNS社会下の情報氾濫にはお手上げだ。「情報リテラシー」を磨けと評論家達は簡単に言うが、猜疑心が元々強い僕は意図的にSNS情報に近付かないことにしている。サンテグジュペリの「星の王子様」がいう『本当に大切なものは目に見えない』は見事に80年後の現代を見透かしている。

(6)トキー(Torquay)のB&Bのお嬢様

この写真はレンタカーのパンク修理で大変お世話になったトーキー(Toquay)にある民宿オーナーのお嬢さんたちだ。泊まった翌朝パンクの相談に行ったら「先が長い、早く修理しよう!」と言って午前中を費やして完璧に修理してくれた。そのうえヒースロー空港横のレンタカー会社にクレームの電話まで入れて損害賠償手続きまでしてくれた。異国の地では僕一人では何も対応できない。そして遅いランチにと手作りのサンドウィッチ・パックをいただいた僕は次の目的地であるコッツウォルズへハンドルを切った。帰国後日本の“”Hello Kittyグッズをお礼に送ったら早速グッズを着込んで喜ぶ2人の写真をオーナーご夫妻が送ってくれた。日本のHellow Kittyはイギリスでも大人気のキャラクターだ。オーナー主人はケンブリッジ卒業後日本の皇居傍の女子大学の英語教師として2年間勤めたことがあるという方だった。滞日中「日本人に親切にされたので‥」と僕に話してくれた。当時僕の目の前で裸で追っかけっこしていた姉妹は今頃はおすましの中学生(junior highschoo)だろう。温かい親切を戴いた今回の旅の思い出にこの2人の写真を今も眺めている。再会したいものだが、思い出はそのまま大切にしまっておくのもいいものだ。今頃はもう小学校の高学年だろう。二人ともご両親の背中を見て立派な国際人として活躍する“English Lady”になることを確信している。

(7)グロスター大聖堂()

ヒースロー空港をスタートした初日午後にパンクしたレンタカーでなかったら、南イングランド海岸線・オクスフォード・バース・ストンヘンジ‥等をのんびりドライブする予定だった。そのような“Sightseeing”も結構だが、生涯忘れられないライの思い出を刻印することが出来たのは「人間の格好をした神様」(僕にはそのように思えてならない)のお陰だろう。コッツウォーズ(Cotswords:羊の丘)に向かう前に「グロスター大聖堂」に立ち寄りたくなった。言葉に尽くせない感謝の気持ちをイギリスの大聖堂に立ち寄って手を合わせたくなったのである。1枚目の写真のようにグロスター大聖堂内部の回廊は壮大でハリーポッターの映画の撮影に何度か使われたと聞く。また2枚目の写真を拡大すれば「神のグロスター・1541年からの “才能育成”」と記された幕が左右に見える。突き当り奥では(グロスターの住人であろうか)オーケストラの練習に余念がなかった。日本の神社仏閣ではお賽銭を上げて安全祈願をお祈りするところだが、「神よ!旅する私をお守り下さい」とだけ祈った。

「英国国教会」は、イギリスにおける最も古く格式の高い宗教団体で、その歴史は古くて16世紀にさかのぼる。1534年、当時のイングランド王ヘンリー8世が離婚を認めないローマ教皇からの独立を一方的に(ご都合主義的に)宣言したのである。以降21世紀の今日に至るまでに(これは個人的な印象だが他国の王室と比べて)英国王室には離婚や不倫の話が絶えない。英国国教会のトップである大主教(=カンタベリー大主教:チャールズ3世の戴冠式で国王に冠を授けた主教)は、王室に対して忠誠を誓うことが求めらるのは、女王/国王が英国国教会の「最高の守護者(信仰の擁護者)」という位置付けがなされている背景を踏まえている。ただ、王冠を懸けた恋・ダイアナの離婚と事故死・カミーラ夫人の立ち位置・ヘンリー王子の王室批判‥話題に事欠かないが、その始まりは、16世紀のヘンリー8世の離婚騒ぎを嚆矢とすると言えるだろう。日本人の感覚からは理解し難いものである。

(8)B&B「The Bull at Burford」の2代目

グロスター詣でを済ましてから3泊目の宿泊所であるコッツウォルズの中心地バーフォード(Burford)に7時頃到着した。“The Bull at Burford”(バーフォードの雄牛)という名のB&Bである。“bully”には(乱暴な雄牛のイメージからか)“いじめっ子”の意味もあるが実に人の良い宿主の母と息子が温かく僕を迎えてくれた。ベッドと朝食だけのB&Bだったから夕食は歩いていける近所のレストラン(Spice Lounge Burford)を紹介してくれた。インド人が経営する小綺麗なレストランだった。カレー・ナン・・ビールを美味しくいただいたが、こんな時に自国のイギリス料理店が全く無いのところからも、英国人の食事事情を拝察できる。歴史あるコッツウォーズの夕食はかってイギリスが統治したインドの料理だった。アランデルで出会った中国料理といい“イギリス料理専門店”なるものは国中何処にもないのだろう。帰館後にフロント横にある小さなバーに息子さんを誘いたかったが無理な注文である。未成年の彼を誘ったら大顰蹙を買って宿から追い出されるところであった。

そういえば『世界中で一番きれいな台所はイギリス・一番汚い台所は中国』とよく言われる。いかにイギリス料理が不味くて中国料理が美味しいかを台所を持って皮肉った名言だ。イギリスはビクトリア王朝治世下に(武力戦争というよりも)産業革命技術を手段にして史上最大の大英帝国を作り上げた。産業革命の進展でイギリス人は経済的には豊かになったが、その食生活たるや植民地由来の食事が食卓を飾った。自国に良い食材はあるのに、まあ味覚音痴と言った方が当たっているが、料理の手間を省くことが階級社会全般に広まったと推測できる。4日目にして和食が恋しくなる67歳の典型的日本人である。

(9)ザ ・スワンホテル(バイベリー)

15世紀前後から羊毛や毛織物で栄えたコッツウォルズ(羊のいる丘)にある伝統的建築の高級有名ホテル「スワンホテル」は、かつては同世紀に建てられた農家を改装して作られたもので、今日でもその歴史的な雰囲気を醸し出している。建物の外観は、チョコレートボックスのような美しいチューダースタイルで、僕は中に入らなかったが内部の雰囲気も偲ばれる。このホテルは、多くの著名人たちが宿泊したことでも知られていて、たとえば、俳優のエリザベス・テイラーやリチャード・バートン、作家のエヴァ・ロンドン、ミュージシャンのジョン・レノンなどが、このホテルに宿泊したという。私は泊まれなかったが日本人団体客がゾロゾロ入って行くのが見えた。私が当地を訪ねた時にホテル右手にある小さなチャペルの庭園で丁度結婚式が行われていた。思わず写真に写っている小川越に “Congratulations!”と叫んだら、式を中断して新郎新婦はじめ皆が手を振ってくれたのが忘れがたい思い出の一つである。あの時の若い二人は子宝にも恵まれて(この地ならずとも)平和な暮らしを営んでいることだろう。失礼にも挙式を中断させてしまった僕の突然の祝声を覚えていてくれるだろうか。

(10)ボートンオンザウォーター

文字通り水の上のボートン村。街の中心を流れるウィンドラッシュ川には5か所の石橋が架かり、カモたちが泳ぎ回る光景は長閑の極みである。コッツウォルズには湧水と小川が至る所にある。そして住宅や店は近辺で採れる黄色いライムストーンの石灰岩の切石を積み建てて作られている。防火性に優れ耐久性もある。

この村は、美しい小川が流れる小さな谷に位置しており、小川に架かる石橋や、両岸に立ち並ぶ美しい石造りの建物などが特徴的です。また、小川には多くのカモやアヒルが泳ぎ、とてものどかで美しい光景が広がっています。

「ボートンオンザウォーター」は、中世から続く歴史ある村で、14世紀から16世紀にかけて建てられた石造りの建物が多く残っています。また、村にはいくつかの博物館や美術館もあり、歴史や文化に興味がある人には楽しめる場所です。

村の周辺には、美しい自然が広がっており、ウォーキングやハイキングなどのアクティビティも楽しめます。また、村には多くの伝統的なパブやレストランもあり、美味しい地元料理を堪能することができます。

「ボートンオンザウォーター」は、イギリスを代表する美しい村の一つであり、観光客にとっては、のどかで美しい自然と、豊かな歴史や文化を体験できる魅力的な場所として知られています。

(11)カッスル・クーム 3景

カッスルクームはコッツウォルズの最南端且つ一番小さい村である。500年前から、ほぼ変わらない街並がそのまま残っている。ここから僅か15kmほど北に位置する場所に「ハイグローブ・ハウス」というチャールズⅢ世国王夫妻が所有する邸宅がある。英王室もコッツウォルズ一帯の自然保護に力を入れており、ハウスのイングリッシュ庭園の一部を一般公開していると聞く。かっての館の住人はダイアナ妃だったのでカッスルクームは二人の散歩コースになり得たかもしれないが、公に散歩したら警備とパパラッチで大変だったろう。僕が一人で訊ねた日は観光客等の人影を殆ど見なかった(写真上)。コッツウォルズストーン(黄色い石灰岩)でできた小さな建物が建つ道を歩いて小川に面したベンチで1時間ほどぼんやりと過ごして居眠りするという、庶民の王室に勝る贅沢な時間を味わい尽くした(写真中)。3枚目の写真は「カッスル・クームの“Market Cross”」である(写真下)。3本の道路が一点に集まる場所に週市が開かれて真ん中の石段は馬の乗り手が乗降するために造られたという。14世紀に正にタイムスリップスした感がある。スピルバーグが新たに手を加える必要が無いロケ地としてカッスルクームのマーケットクロスを選んで「戦火の馬」という映画を撮ったと聞いた。そして夕暮れ時に正面奥手の村の教会からは夕べの鐘(アンジェラスの鐘)の音が鳴ってきて、僕の故郷の長崎(坂道と教会の町)のことを久し振りに思い出したりした。産業革命時にエネルギーの石炭が取れなくて鉄道も敷かず取り残されたことが逆に幸いした一帯である。「ナポリを観て死ね」は確かにsight-seeing上の名言であるがが、75歳の僕は『コッツウォーズを観て死ね』と言いたい。なぜならば、14世紀から自然との折り合いを上手につけながら暮らしている彼らをみて、自然の不便さ(例えば自然災害や)を避けて利便性だけを追求し続けてきた人類の誤りに気付くからである。コッツウォーズの村々を訪ねれば、自然に向き合うことなく、“都市化”を人類の進歩としてきた我々の過ちに気付かされるのある。せめて余生を自然界と都市との中庸を心掛けて暮らしたいものである。 ところで僕ならこんなに素晴らしい環境の村に住むが、かってのコッツウォルズ地域は産業革命から取り残された退屈なだけでの一帯であった。つまり産業革命のエネルギー源である石炭が一切採掘できず、鉄道レールも敷かれない馬車に頼るしか無かった過疎地域だったのである。ところが300年ほど経った現在では世界中の人々が憧れる理想郷となったのである。文明の発達に目をくれず自然の中で暮らす賢いホモサピエンスと言ったら大袈裟かもしれないが、人間の意識で作り上げてきた“都市化”を人類の進歩だと勘違いしてはいけない。元々人間の身体は有限の“自然”そのものなのである。

環境汚染甚だしい東京のマンション暮らしで余生を暮らして最後は都会の病院で死んでいく自分を見つめ直す良い機会を今回の旅は与えてくれた。今確実に僕が言えることは、『“都市化”を人間の進歩と勘違いしているホモサピエンス(=賢い人間)』が地球上の大勢を占めつつあることである。今こそ我々ホモサピエンスは真の賢さ(=目に見えるモノ作りの自利的な賢さではなく、目に見えない精神的な利他的な賢さ)を取り戻さなければならない。ここから真西に60kmあまりのウェールズの首府「カーディフ」に急いだ。

(12)カーディフ城

前夜カッスルクームから西へ60kmを飛ばしてウェールズの首都カーディフの町はずれの目立たない小さなB&Bに着いたのは夜8時過ぎだった。夕食は道中に買った“ケンタッキーとエール(イギリスの地酒ビール)”だ。苦いビールとケンタッキーは絶妙にマッチして4ピースが数個の骨だけになった。シャワーを浴びて直ぐ熟睡。深夜に雷音で目が覚めて外を覗いたらものすごい雷雨で「ウェールズ城廻り」は雨で幕開けかと諦めた。ところが早朝出発した時は未だどしゃ降りの雨だったのが、開園直後のカーディフ城は雲一つない真っ青な空である。城址公園内にある上の写真の左手「カーディフ城博物館」の学芸案内人の女性からカーディフの歴史のみならず自然現象の天候まで教えてくれた。つまりカーディフの天気は年間、季節、一日の中でも常に変わりやすいそうだ。・・・を聞いた。・・・・カーディフ北西の丘陵には炭鉱があり、ウェールズ炭は質が高いことで知られていた。産業革命以降、カーディフ港は石炭の積み出しで産業が飛躍的に発展したウェールズの首府である。観光客は誰もいなかった。300mほど先方のお城の天辺にウェールズ国旗(赤竜)がたなびく。城の右手にある門を奥に入っていったら更に500m以上深々した芝生が拡がっていた。古城の景観を散歩歩道に沢山置いてあるベンチでmorning cofeeを飲みながら1時間以上堪能した。小さい頃からの晴れ男だが、快晴の空にウェールズの「赤竜国旗」がはためいていた光景が忘れられない。

イギリスのウェールズの首都にあるカーディフ城は、西暦元年ごろにローマ人が要塞を築いた事から始まる歴史ある城郭。カーディフは、西暦元年ごろローマ人が城砦を築いたのがその歴史の始まりで、その後ノルマン人の城塞となり、12世紀には現存するキープ(=中世の砦)が築かれた。ローマ時代の城砦や中世のノルマン人の城塞跡なども残っている。現存する城郭は、19世紀にイギリス人建築家につくらせたものである。同城址公園内にある博物館玄関から眺めた一枚である。お城に通じる散歩道にはベンチが置いてある。天辺に登る50段ほどの石段がそこに見えていたのだが、足元がおぼつかない68歳の私には登って降りる勇気がなかった。「古城は内より外から眺めるのがいい」とは年寄りの負け惜しみセリフである。

(13)ポントカサテス水路橋

ポントカサステ水路橋は歩道と水路とに分かれており、現在でも毎年1万艘以上のナローボートと呼ばれる運河船が航行している。「狭い」を意味するナロー(narrow)が示す通り、水路の幅に合わせて作られた横幅の狭い船。水路と並行してある歩道は、かつて船を曳く馬や人が通るためのものだった。2009年に「ポントカサステ水路橋と水路(運河)」として世界遺産に登録されたのは、イギリスの産業革命を支えたウェールズにおいて、重要な役割を果たした建築物であることが第一だが、同時に世界で最初の鉄道と水路を併せ持った革新的な建造物の水路橋だからである。上の写真に見えるように一つが38mに及ぶアーチを19世紀初頭に造ることは不可能だと考えられていた。そして船と鉄道の双方が結ばれた先進的な建築物で経済活動にも貢献したのである。「自然と人間の共存」を果たした当時のイギリスの工業革命の象徴的な建築物で、観光客を乗せたナローボートの脇に敷設された遊歩道を考えながら、最近自然を破壊してGDP拡大主義の経済活動を見直すべきである。

(14)チェスター 3景

チェスター(Chester)は、イングランド北西部リバプール手前のチェシャーの中心都市シティーの地位を持つ単一自治体(City of Chester)であり、ディー川沿い、ウェールズとの境に位置する。古代ローマ時代から続く歴史的な町として知られ、イギリス国内では最良の状態で現存する城郭都市のひとつである。人口は約8万人。都市としての始まりは、西暦79年頃、当時ブリテン島を支配していたローマ人が屈強なウェールズ人との戦争に備えて基地を建設し定住したことに始まるという。チェスター大聖堂の始まりも古代ローマ時代の城壁の内側に一神教の神殿であった。11世紀後半に当時の教会様式に基づいて建築されて現在に至るが、この場に立つと2000年という悠久の時の流れを感じられる場所である。Wikiによれば、チェスターは「軍団野営地」を表すラテン語のcastrum:カストラが語源で、これはマンチェスターやウィンチェスターも同じ語源による都市名だという。ローマ人が去ってもラテン語の痕跡が確り残ったのである。BC100年生まれのローマ人カエサル率いるローマ軍はブリテン島南西部まで遠征したが、彼は「ガリア戦記」の中で「来た、見た、勝った」と記した姿が思い起こされる。チェスターを訪ねれば2000年の時空を超えた旅の感慨に浸れるというものだ。やはり歴史ある街を多少の予備知識をもって歩くのはこの上ない楽しみで学ぶことも多い。 なおその中庭(court:コート)は寝ころびたくなるような芝生の絨毯だった。コートの周りは回廊(cloister:クロイスター)があって修道士たちが黙想にふけったのではないだろうか。写真手前真ん中にのパネルには7重円にも拡がる複雑な迷路(junilince)の解説が記されていた。脱出するのには一苦労しそうな本格的な円形迷路だったので、時間に追われた旅人にはチャレンジする勇気はなかった。

(15)ビートルズ博物館(リバプール)

リバプールではマージー川沿いにあるビートルズの博物館「ビートルズストーリー」に行った。何しろミュージックアルバムの総売上枚数が2億5000万枚以上というグループアーティストは今後出てこないだろう。世界各地に無数あるだろう博物館の中でも、ここだからこそ見学できるものがたくさん展示されていた。ポール・マッカートニーにとって初めてのギター、ジョン・レノンの最後のピアノや彼が日常使っていたマル眼鏡‥ビートルズ世代の僕ならずとも展示品に感激する老若男女で混みあっていた。カラヤン・バーンスタイン等のクラシック音楽世界の秩序感と違って、主に若者の自由な感情(愛)に溢れた曲を沢山自作自演した。Let it be、ImagineそしてYesterday‥等々枚挙に暇がないメロディーと歌詞は100年後も世界中で歌い継がれるに違いない。博物館の最後の部屋として登場するのが、ジョン・レノン・トリビュートの部屋”White Room”(写真上)だ。“Imagine”が流れるこの部屋で、熱いものがグッとこみ上げてきた。2枚目の写真はビートルズ博物館傍のマージ川辺の公園で、この地から世界に飛び立ったBeatlesにあやかってここに来た若い二人だろう、無数の愛の南京錠が沢山ロックされていた。

(16)コンウィ城 3景(世界遺産-1-)

リバプールからコンウィ町のB&Bに前夜移動して念願のコンウィ城に翌朝一番に辿り着いた。世界遺産に指定された4つの岩城(コンウィ・ビューマリス・カナーヴォン・ハーレック)の中でも真下に川が流れるコンウィ城には憧れていた。1000年の歴史を持つノルマン人の要塞群は私の期待を裏切らなかった。入城したら先ず左手の槍を持った大きな木製護衛兵に迎えられて感激する。奥にある狭い階段を登って城の屋上から1階部分の内庭とコンウィ川を見下ろす。イングランド王のエドワード1世が建てた13世紀末(日本では武士による鎌倉時代の中頃)時代にタイムスリップした気分である。元々はローマ街道が伸びてきたところにノルマン人がこの要塞を築きやがてイングランド王に平定されて城砦が建てられた。コンウィ城は海からの襲来にも備えられる要衝の地に建つ。800年を経た現代では城砦から川を見渡す景色がなんともロマンティックな旅情をかき立てる。往時の戦いを忘れて何時までも眺めていたい。

(17)カーナーヴォン城(世界遺産-2-)

城壁のひとつの窓から何千もの真っ赤なポピーの花が滝の如く流れ出ている。秋が深まるこの時期、イギリスはじめ英連邦王国(コモンウェルス:カナダ・オーストラリア・ニュージランド‥)では胸元に赤い花を付けている人をよく見かける。これは 11 月 11 日の「Remembrance Day(リメンバランス・デー/戦没者追悼記念日)」を迎えるためである。11 月 11 日は第一次世界大戦の終戦記念日にあたり、亡くなった人びとに想いを馳せ、二度と戦争を繰り返さないように……という願いを込めたイギリス人共通の意思表示と受け止める。きっかけとなった第一次世界大戦に限らずイギリス国内外の色々な戦争による戦没者を悼む気持ちも重なっている。この時期に故エリザベスⅡ世の左胸に毎年ポピーが飾ってあったのを思い起こす。僕はウェールズドライブ中の「Poppy Day(ポピー・デー)」にカーナヴォン城で出会ったことになる。日本人が終戦記念日に戦没者を悼む心に違いはないがその様式は趣を異にする。カーナヴォン城は、1284年にエドワード1世によってウェールズ征服後、ウェールズの支配の象徴として建てられた要塞であり、その後は何世紀にもわたってイギリスの歴史に関わる役割を果たしてきました。例えばカーナーヴォン城は、1911年(後のエドワード8世※1)、1969年(後のチャールズ3世)にウェールズ侯(Prince of Wales:次期国王後継者)としての叙位式に使用された。ウェールズ城郭群の中でも最高権威のお城だといえよう。

※1.そのエドワード8世は離婚歴のある平民のアメリカ人女性ウォリス・シンプソンと結婚するためにグレートブリテン王国成立以降歴代最短の在位期間のわずか325日間で退位した所謂「王冠を賭けた恋」で知られている。つまり即位間もないエドワード8世は、王太子時代から交際のあった離婚歴のあるアメリカ人女性ウォリス・シンプソンとの結婚を望み、英国議会との対立を深めていく。当時の首相であるボールドウィンは、「政治的、宗教的理由から、国王に在位したままでの米国人シンプソン夫人との結婚は不可能である」と、常識的な見解としてエドワード8世に勧告、最終的にエドワード8世は「イギリス国王からの退位」を決め、1936年(昭和11年)12月11日に弟のジョージが「国王ジョージ6世(King George VI)」として急遽即位した。米国婦人との恋路を優先してイギリス王冠を捨てたこのエドワード8世の弟がアルバート(ジョージ6世:エリザベスⅡ世女王の父)である。ジョージ6世も56歳で他界して長女のエリザベスⅡ世が1952年弱冠25歳でエリザベスⅡ世が誕生して70年間国民に慕われ続けた。現在のチャールズⅢ世は母親エリザベス女王が96歳と長命だったので74歳で国王戴冠式(2023年5月6日)を迎えることになる。エドワード8世の「王冠を懸けた恋」とその愛の貫き方によっては、英国王こうけいしょう後継「ジョージ6世・エリザベスⅡ世・チャールズⅢ世」の英国王の流れになったか分からない。シンプソン夫人・ダイアナ妃・カミーラ王妃…女性の運命も変わっていたかもしれない。いずれにしてもイギリスの歴史に深く根付いた建物の一つが「カーネヴォン城(王宮)」だといえよう。

(18)ビューマリス城(世界遺産-3-)

質実剛健で男性的なコンウィ城から車で北東に30分ほどの海岸沿いに建てられた「ビューマリス城」である。均整のとれた美しい二重環状城壁は、後世ヨーロッパの築城でしばしば模倣された。その名前はノルマン仏語の“Beau Mareys”(美しい湿地) に由来し、湿地に建造する費用も人件費も膨大なものであったという。写真上は海に近い門で城全体を囲む池に落葉が浮かんでフランス風情のロマンチックさに旅情をかき立てられた。その内庭には芝生が敷き詰められているボーマリス城は、まさしく(攻撃よりも)防御要塞であると同時にイングランドの権力の象徴的な(王城というよりも)「王宮」と言うに相応しい。

(19)ハーレック城 3景(世界遺産-4-)

城の天辺にウェールズの赤竜旗がたなびく。そして中庭にはウェールズのシンボル“赤竜”が吠える。侵入者に対して威嚇すると同時にウェールズ人(Welish)に水の神である赤い竜が倒してこの地に平和をもたらしたという、ケルト人の建国伝承に由来する。「赤竜の如く強くあれ」と民族の一致団結を呼びかけている。スポーツの国際試合では、赤竜を縫い付けた真紅のユニフォームを着て闘う。事にマッチしている。城下の小綺麗なハウスには城の永い歴史を物語る品々が陳列されている。平和そうな村落が見えた。中世のお殿様の気分になる。遠景にはウエールズ地方特有の標高が低い山々がみえるが向こうにも同じような城があってこちらの城を窺っているのかもしれない。とにもかくにもウェールズは沢山のお城が至る所にあるので途中下車して一つ一つに立ち寄っていたらすぐに日が暮れてしまう。

(20)クリクキエス城

公園で小用を済まして来た道を振り返った景色が素晴らしかった「クリキエス城」である。海に突き出た丘の上にウェールズの古城と右手に現代の民家が見える。海辺の道を一人の老人が朝の散歩をしている平和な光景(写真下)である。お城を眺めながらの散歩を終えたら自宅でコーヒーを啜る‥このような町の住人が羨ましい。日本のお城もそうだが、外から観ていい城と中に入っていいものとがある が、この「クリキエス城」は後者の方だろうか、周囲の環境(海と城下町の住人ら)と見事に一致しているのである。帰国後Wikiなどを調べて分かったことだが、「城の巡査はクリクキエス市長の任務」だという。住民との調和がとれていることも頷けた。

(21)ポルスマドク鉄道駅

ウェールズ地方には、英国皇太子を任命するお城があるカーナヴォンを起点とする「ウェルッシュハイランド鉄道」があって、お城見学はじめスノードン山地方面に向かう観光客に大人気でウェールズの美しい景色を通り抜けながら、観光客たちを目的地に運んでいる.。しかも電車ではなく蒸気機関車やディーゼル機関車が牽引するという。僕も車による移動を中断してこの鉄道に乗る計画を当初考えたほどである。鉄道ファンの僕はせめてウェールズの鉄道路線の雰囲気を味わえないかと上の写真の「ポルスマドク駅」まで車で行ってプラットホームに立った。残念ながら鉄道列車が走っている姿は見ることが無かったが、開設当時の駅舎通りに復元した建物をカメラに収めた。レンガ造りの外観や、切妻屋根の形状が特徴的な駅舎内にはカフェやギフトショップがあった。運転中なのでウエリッシュビールは飲めなかったが、昼食にサンドウィッチをカウンター越しに注文した。何となくほのぼのする日本の地方駅舎をウェールズで味わうことが出来た。ただウエリッシュ訛りの英語で話しかけられたが「日本から来た」というのが精いっぱいのコミュニケーションだった。帰国したら地方鉄道に乗ってその地方の言葉と地酒をゆっくり味わいたいと思った。(実際帰国3年後に1か月をかけて紅葉前線を追っかけながら北海道から東北を南下したので、「ソフィアの昼休み」に場所を記した写真だけでも上稿したい)。

(22)シュルズベリー(修道院・オーベルジュ)

イングランドを西のウェールズ城砦群から東のノリッジに横切る途中シュルズベリーという町にも立ち寄って宿泊した。のどが渇いて上の写真右手前に少し写っているコンビニで飲み物を買ったら、左手に城壁がある中世の古い雰囲気に満ちた素敵な街並みを形成していた。右手には旅籠風の建物が立っていて予約なくとも今晩泊めてくれそうなのんびりした町である。転倒の鋳鉄製看板には近所の川で獲れる川魚が並んでいる。(ライのマーメイド・インを思い起こすが)川魚料理を売り物にするレストンと宿を兼ねた「オーベルジュ」なのだろう。流行りのインターネットで事前予約するにも目星をつけにくい現地のオーベルジュである。現地に行って初めて知るのであるが、全部泊り歩いていたら時間とお金がいくらあっても足りない。そのようなシュルズベリーの町は美しい中世の街並みが残っていてジョージアン様式の建物の間の路地先には世界遺産に登録されたシュルズベリー大聖堂の天高く伸びる尖塔が見えるたので(ノーリッジに急ぐために)内覧できなかったがシャッターを切った(下の写真)

(23)アイアンブリッジ

世界で一番古い鉄の橋の前にある小さな公園で知り合ったご老人が、車椅子に乗った姿勢でわざわざシャッターを押していただいた。老人は雨の日以外は毎日車椅子に乗ってこの公園に来るそうだ。橋を含めた「アイアン渓谷全体」は産業革命の象徴として世界遺産に指定されており、18世紀末イギリスの鋳造技術によって完成した“Iron Bridge”である。つまり「産業革命」が生まれた場所 (Birthplace of the Industrial Revolution)」という宣伝文句の観光地となっている。あの時僕に話しかけてくれた「車椅子に乗ったご老人」は今も公園に出かけてきて観光客に話しかけているのだろうか。7年前に知り合った「アイアンブリッジの国際親善大使」に撮ってもらったこの写真を大切にしたい。家族に内緒とはいかないが、次なる(可能なら車で)海外旅行をしたいものである。

(24)ピーターバラ大聖堂

典型的な「英国国教会」(anglican church)の教会内部である。イギリス国内でも他に例を見ない3つのアーチを擁した初期イギリス・ゴシック様式を特徴としている。3聖人の像(ペトロ・パウロ・アンデレ)が、有名なウエスト・フロントの3つの高い切り妻から見下ろしている。礼拝堂の正面の大きな十字架は、あたかも天と地が一つに結びあわされている思いを抱かせる。英国国教会はプロテスタントに分類されることもあるが、他プロテスタント諸派とは異なり、教義上の問題でなく、政治的問題(ヘンリー8世の離婚問題)が原因となって、カトリック教会の教義自体は否定せずに分裂したため、建物自体にはもちろん典礼的にもカトリック教会との共通点が多い。立憲君主制のイングランドの統治者である国王(現在はエリザベスⅡ世の長男チャールズⅢ世国王)が “国教会首長”(=信仰の擁護者)がその地位にある。つまり「国民と国王と宗教の強い絆」があって、国歌 “God Save the King/Quenn”(神よ国王を守り給え)によく表れている。カトリックでもプロテスタントでもない、そして民族宗教でもないイギリス独自の国教会である。専制主義のロシアプーチン大統領が宗教を国民の鼓舞やウクライナ侵攻の正当性を主張する具としてロシア正教を民族宗教化したことが極めて遺憾である。翻って、第二次世界大戦(=太平洋戦争)において日本が朝鮮半島・満州・中国へ進出していく過程で、国家神道が民族宗教化していった一面があることは否めない。英国国教会・民主主義の下で政治と宗教の分離・独立という折り合いを「国王は擁護者の首長」という形で上手くつけているといえよう。

(25)ノリッジのホテルと大聖堂

本稿は旅のガイドブックではないが、イギリス料理に関しては「美味しいワインが出きない」ということもあって、かなり辛口のコメントをしてきたが10日目に泊まったノリッジのホテル「The Meid’s Head Hotel」(メイド長のホテル)で食べた朝食は最高だった。以下にContinental Breafast(ヨーロッパ大陸の朝食)にはないEnglish Breakfast(E.B.)の特徴と歴史的背景を少々コメントしてイギリス料理の名誉を挽回したいと思う。このホテルは、大きさと言い美しさと言いイギリスを代表する「ノリッジ大聖堂」(写真下)に対面する場所に建っているホテルで、正に現代における朝の礼拝前のbreak-fast(断食をブレイクする意)の名に恥じない立派な朝食を戴くことが出来た。僕も残りはケンブリッジを経てロンドンに戻る行程を残して無事にここまでよくこれたものだと感謝をしたい気分に浸っていたから、久し振りにたっぷりと時間を掛けて朝食を戴いた。なお18世紀後半に生まれたE.B.であるが、この時期のイギリスは産業革命の時期を迎え毎日長時間労働を強いられて、般階級の労働者たちにとっては一日の始まりの朝食で栄養たっぷりの食事をとることがどうしても必要とされという社会的背景もあるようだ。当時はゆっくりした気分の朝食どころではなかったかもしれない。

- ブラックプディング:豚の血と脂身、オートミール、玉ねぎなどを混ぜ合わせて作られるブラックプディングは、非常に独特の味わいがあって、少なくとも欧米では殆どない。私の印象では、北部スコットランド地方の「ハギス」(羊の内臓を羊の胃袋に詰めて茹でた料理)は正直不味いがこちらは臭みも殆どなくコクのある肉料理という感じで、アルコール度数の高いウイスキーと相性がいいように思う。

- スクランブルエッグ:フランスのオムレツやイタリアのフリットータとは異なり、スクランブルエッグは、バターやミルクを加えた半固形の卵を丁寧にかき混ぜて作られる。和食ならばバターやミルクを加えないでだし汁を加えてうま味を味わう卵料理である。

- グリルドトマト:イングリッシュ・ブレックファストには、しばしばグリルドトマトが添えられます。トマトをグリルすることで、トマトの甘みが引き立ちます。

- ブラウンソース:イングリッシュ・ブレックファストには、しばしばブラウンソースがかけられます。ブラウンソースは、牛肉や野菜を煮込んで作られた濃厚なソースで、イングランド料理によく使われます。

これらの料理は、イングリッシュ・ブレックファストの一例だが、他国にはあまり見られない独特の味わいや食材が含まれている。当初は、農村地帯で育った牛や豚の肉、卵、パン、そして紅茶などが主な食材だったが、19世紀になると、インドから紅茶やスパイス、エジプトやアフリカなどからコーヒーやチョコレートも輸入されるようになり、コモンウェルス諸国産の食材が総出でイングリッシュ・ブレックファストを盛り上げる。ボリュームがあって美味しい朝食の理由も富める国が背景にあった。産業革命からスタートして、ビクトリア王朝下の大英帝国/コモンウェルスの構築と繁栄のたまものだといえよう。

ところでノリッジ大聖堂についても少々ご紹介しておく。イングランド東端部のノリッジにある中世のゴシック様式の大聖堂で英国でも最大かつ最も美しい大聖堂の1つとされています。最初は1096年(鎌倉幕府より100年も前)に創設され、現在の建物は12世紀から14世紀にかけて建設されました。大聖堂の外観は、華麗な装飾や彫刻、窓、そして尖塔などが特徴的で、内部には、壮大な天井やステンドグラス、彫刻、そしてオルガンがあります。また、大聖堂には、エリザベス1世の貴重な家具や、16世紀から18世紀にかけて作成された美術品などが展示されています。大聖堂には、また、多数の墓地や記念碑があり、歴史的な価値が高く、観光客に人気があります。そして教会と関係が深い大好きな宗教音楽に関しても一言触れたい。すなわちノリッジ大聖堂は、現在も活躍するコーラスやオーケストラなどの音楽イベントや、キリスト教の礼拝などが行われており、信仰や文化の中心地として重要な役割を果たしています。最後に写真下でお分かりのようにノリッジ大聖堂には広大な庭園があり、その一部には迷路があります。この迷路は、ヨーロッパ最大の常緑の迷路の1つで、面積は約1エーカー(約4,000平方メートル)あります。迷路は、18世紀に作られ、植物でできています。観光客に人気があり、迷路内を散策することで、楽しい時間を過ごすことができます。迷路には、中央に小さな広場があり、そこには季節によって異なる花が咲いていることもあります。

ところで語源辞書によれば、芝生の中庭コート(court)は教会のみならず宮殿や荘園主の館(manor house=荘園manorマナー+houseハウス) にも見られて、“courtesy(礼儀正しさ)”、“courteous(いんぎんな)”、“court(求愛する)”・・等々の所謂マナーを重んじる関連語の語源となったそうだ。そう言えば中世騎士道の優雅な愛の作法を“courtly love(宮廷風恋愛)”と呼ぶのは写真のような芝生の中庭コートを拝見すれば容易に想像がつくというものだ。きっと若い男女が複雑な迷路で戯れては誰も観ていないところで2人だけのフィジカルコミュニケーションを楽しんだのだろう。迷路は決して1人で楽しむものではなさそうだ。

(26)イーリー大聖堂

僕がイーリー大聖堂を訪れたかった元をたどれば、若い頃からの愛聴盤の一つであるマーラーの第2番「復活」の録音が、ニューヨークフィルの常任指揮者だったバーンスタインが地元ロンドン交響楽団を指揮してこのイーリー大聖堂で行ったことをCDのディスコグラフィー(録音された音楽作品の成立・発展を記したもの)を読んで知っていたからである。バーンスタインが、ベトナム戦争末期の1973年ころの「病めるアメリカ」を脱し、ヨーロッパに活動の拠点を移して自らの音楽活動の活路を見出そうとしていたことは、現実にそれ以前にはみられなかった重く深い呼吸と足取りをその表現に加わるようになったこのマーラーのCDを聴けば明らかである。翌年のウイーンフィルハーモニーを指揮した1番の「巨人」の演奏からも同じことが充分にうかがうことができる。3番の最終楽章にはオルガンも加わるので、音響効果の良い教会且つロンドン交響楽団の近郊都市イーリーが選ばれたのかもしれないが、むしろベトナム戦争に加担し疲弊しかかっているアメリカで「復活」の演奏録音をする気は無かったのだろう。マサチューセッツ州ボストン近郊でウクライナ系のユダヤ人移民を父として生まれボストン大学に学んだバーンスタインだが、現在のロシアウクライナ侵攻を知ったら彼は音楽芸術でどのように戦争停止を世界に訴えかけただろうか。僕がイーリー大聖堂を訪れたその日は地元音楽愛好家たちのクラシック演奏を練習する姿があった(写真下)。バーンスタインの演奏が変わった「イーリー大聖堂」を実際にこの目で見ることができて本当に良かった。 “Ars longa, Vitta brevi”(芸術は長しされど人生は短し)バーンスタインよ永遠たれ!これからケンブリッジを経由してロンドンに戻る行程である。

(27)ため息橋(Bridge of Sigh)

ケンブリッジ大学の一つセントジョンカレッジにある「ため息橋(sigh bridge)」の下を小舟(パント)で潜ってシャッターを切った。学生たちはこの屋根付き橋から、学業にそして恋にため息(sigh)をついたのだろうか。卒業生ならずとも社会人としては、カレッジを訪ねては懐かしく若い頃を思い出すことだろう。下を流れるケム川とその支流には多くの橋が架けられており「ケンブリッジ(Cam-Bridge)」と呼ばれる由縁でもある。漢字では「剣橋」と表記されるが、正しく「ケインブリヂ」と呼びたい。手間に写ってしまった3兄弟はアメリカから来たご家族で両親が僕の後ろから3人を心配そうに見ていた。そしてパントを漕ぐのはケンブリッジの大学に通う現役学生である。バイトとはいえ相当訓練したのだろうか、上手に櫂と櫓の機能を一本の竿で操って快適なケム川の船旅を味わえた。

(28)Kings College

ケム川の小舟に乗れば“キングス・カレッジ”(国王を冠するカレッジ)の立派なチャペル建築を裏から眺められる。英国国教会の祭壇の多くは西側を向いており、美しいステンドグラスが夕陽に映える。つまりパントから教会の祭壇側が正面に見えるということは、ケム川がほぼ南北に流れていることが推測できよう。教会と川の間には芝生が広がっており、川を泳ぐ鴨ならば正門からならずともキャンパスの芝生に裏から自由に出入できる。(俗にいう裏口入学だ)。ノーベル賞受賞者を100人以上輩出した超難関大学に裏口入学できるのはカモたちだった。

ケンブリッジ大学(University of Cambridge)は総合大学としてイギリス伝統のカレッジ制度を特徴とする世界屈指の名門大学である。中世に創設されて以来、オックスフォードと「OX-Bridge」として並び称される。ケンブリッジ大学のノーベル賞受賞者の人数は100人以上、人工知能(A.I.)はじめ計算機科学分野の貢献者に授与されるチューリング賞受賞者9人を誇る最難関大学だといえよう。歴史的にロンドンの北北東にあるケンブリッジ大学は数科学系統に、ロンドンのほぼ西側に位置するオックスフォード大学は人文科学系統に強いと言われているが、今日政治家も経済学者等の文系にもCPを使いこなす能力が必須の現代である。

(29)Stockly Park

ロンドン中心部から無料高速M4(Motor Way 4)を真西に30kmほど走った所を南に1km左折したらヒースロー空港、北へ1km右折したら“ストックリーパーク(Stockly Park)”という位置関係にある。写真はそのストックリーパークにある英国籍製薬企業の製品供給(global supply chain)を担う社屋である。実は1991~93年の約2年半ほど私はこの事務所に単身赴任した。日本の今市市にある工場部門と連携して医薬品の国際物流を学ばせていただいたのである。今回の3,000kmの車旅の前半最後にロンドンへ戻る途中にあるこの思い出深きオフィスを訪ねた。日曜日にも拘わらず守衛さんが出てきて開門してくれて写真を撮ることを許してくれた1枚である。

元々英語力も無いのに外資系製薬企業に紛れ込んできた私であるが、欧米文化と比較した日本文化あるいは日本人のidentityそのものを見つめ直したいという強い欲求が若い頃からあったので外資系企業を選択した経緯がある。駐在しても 一向にビジネスの英語は上手くならなかったが、業務以外の余った時間を見つけては積極的にイギリスとEUの文化に触れることを心掛けた。そうして得られた結論は、『彼らの思考回路と行動規範にキリスト教が大きく影響していること』を強く感じた。借金はしなかったが、現地で戴く給与はすべてヨーロッパ文化の学習に投じて無一文で帰国した。『学習とは自分を変えること。そして希望とは自分が変わること』。ここでの2年半の駐在が40歳の私に教えてくれたことである。机上の専門的な学習では得られないことを、実際にヨーロッパで暮らして生の人間と接触することで浅薄ながら幅広く学べた。ぞんざいな言い方になるが、少なからず “世界観”が変わったようにさえ感じている。当初2年の労働ビザをもう半年延長することを許してくれた会社、日英両国の同僚には足を向けて寝られない思いである。

紙面がとても足りないが、僕が2年余りイギリスの製薬会社に駐在した時に感じた一神教世界(ここでは英語圏)の人達の思考形態を敢えて一言するならば、「神と人間との契約に基づいた強烈な権利意識」が底辺に横たわっている。つまり「権利のGetと神からのGiveとが対等に存在している」と僕はことを学ぶことが出来たのが大変貴重な経験であった。主格の限定と選択から始まって、ビジネスに私生活にやたらと「自己の権利を常に尊重」する。生まれてこの方40年、「八百万の神」と一緒に暮らしてきた私には極めて分かり辛い「一神教の契約社会」である。明治時代のことであるが、夏目漱石がロンドンに留学してやたらと自分の権利を主張するイギリス人に囲まれてノイローゼになって帰国したことが素直にうなずける。それはそれは毎日がカルチャーショックの連続であったろう。帰国後の彼の小説から容易に想像できる。私の駐英時に体験した具体例は本ブログ内の「日英の懸隔(ケンカク)」に随筆風32編に書いた。また少し長い文章になるが「希望という名の人生」として同じく本ブログに掲載したので読んでいただければ幸甚の至りである。いずれもキリスト教圏の異文化の中で学んだことがベースになっている。

(30)ウィンザー(イートン校・ロングウォーク)

写真は1440年に創設された「イートン校」(Public School)を裏側の庭園(court)に回ってウインザー方面を望んだ1枚である。30年ほど前に王室の居城として有名な「ウィンザー城」を訪れた時に、その北側の城壁から緩やかな水面のテームズ川を挟んで見下ろしたイートン校の素晴らしい芝生運動場と校舎の眺めが忘れられなくて今回初めて(車移動の特権で)イートンの町と校舎を訪れた。私の背中側にはその広大な芝生の運動場が拡がっており私が訪れた時にも学生たちがラグビーの試合に興じていた。その運動場はラグビーやサッカーの試合が同時に2試合ができるほどの広さだった。私学ゆえの恵まれた環境である。そもそもイギリスで“Public School”とは13~18歳を対象とするお坊ちゃん学校的な全寮制の私立校をさしていう。ウインザーの城下町にあるイートン校の卒業生の大半がロンドン北西部に位置するCambridgeや同じく北東部に位置するOxfordなどに進学するという。そもそも“Public”の名は全国各地から優秀な学生を公(Public)に募集するようになった1580年に始まると聞いた。そしてその教育方針はといえば「将来イギリスの各界の指導者となる人材の養成を目的として、全寮制による規律ある集団生活と体育を知育同様に重視する質実剛健、文武両道という頭脳と身体能力のバランスの取れた“英国紳士”を育てること」だとしたのである。つまりイートン校の長い歴史は、“大英帝国”を築いていく過程での指導者育成を大きく担っていたことを物語っている。「“自由と規律”の両立」がPublic Schoolの寮生活で求められた結果が、20人もの首相を輩出したことに繋がった。そしてイートン校が設立された1440年といえば日本では未だ戦国時代であり、徳川家康が江戸幕府を開く160年も前のことと考え合わせながら暫しキャンパスに佇んだ。

(31)キューガーデン

イギリスには世界遺産に指定された自然/文化遺産が33か所ほどあるが、植物園(自然+学術文化施設)はこの“”王立キューガーデン(Royal botanocal gurden Kew:王立植物園)だけである。1761年(江戸時代半ば)建造の施設が今なお現存している。世界中の植物に関する学術的資料を有しており新種の発見や世界規模の植物誌の編纂などに関しては植物園というより研究施設である。庭園作り(gardening)が大好きなイギリス国民ならずとも世界中の学者や園芸ファンがキューガーデンを訪れてその期待を裏切られない。私の後方に写っているのは世界最大級のガラス張りの2階建て“パームハウス”で江戸時代末期に作られたキューガーデンの名物温室である。中に入ると大陸別に植えられた熱帯植物がびっしり植えられていて、さながら世界中の“ジャングル探検”をしている気分である。 もちろん日本から送られた八重桜も季節になると植物園内に咲き誇ってロンドンっ子を喜ばしているそうだ。

(32)大英博物館(エジプト コレクション)

帰国経路はダブリンからフランクフルトでの乗り継ぎなので、後半のアイルランド一周の車旅に立つという前日すなわちイギリス最後の日にはロンドン中心部の「大英博物館」へ行きたくなった。有形無形にわたる超資産国家であるイギリスが誇る世界最大(級)の博物館(しかも入館無料、撮影可)で実に贅沢な1日を味わうことができた。数か月あっても観つくせない大英博物館であるが、1日限定訪問となると膨大な展示品の中から私はエジプトコレクションに絞らざるを得なかった。ギリシャ・ローマ時代を遥かに遡る紀元前の世界に完全にタイムスリップすることができた。あっと言う間の4時間観覧であった。写真は大昔から死者の永久に保存を願って作られた「ミイラ:mummy:マミー」である。エジプトの自然環境もミラ保存には向いていたのだろう。ミイラのマミーは子供が自分の母親に呼びかける“お母さん!のmommyマミーと同じ発音に聞こえる。“Mommy ! Mummy!”と叫ぶ子供たちが微笑ましい。

ところで “ロゼッタ・ストーン”、”死者の書”はじめ10万点を超える古代エジプト・コレクションに関しては、そのうち4万点を収集したのが考古学者ウォーリス・バッジ(1857-1934)という人だ。ところがバッジの収集方法は「違法」そのものだったと言われている。当時の現地政府には、盗掘を阻止することも博物館などを設置して出土品を適切に管理するだけの力もなく、財力豊富な大英博物館のような大きな博物館のコレクションに統一して無料で開放された方が世界中の人の役に立つことを唱えてバッジ自身は自己の行動を正当化したと聞く。まあ私もバッジ氏の恩恵にあずかってエジプト時代への快適なタイムスリップの夢がかなったわけで、19世紀後期から20世紀前期のかけてのエジプト(トルコ・イラクなどの国々も含む)の状況を考慮した場合、彼の主張もあながち否定することが出来ない。できれば文化遺産は生まれた本籍地に置いておくべきものであるが、戦争や横行するテロリストたちから文化遺産を守ると同時に世界中からの訪問者に(無料で)公開するのはイギリスにしかできないことかもしれない。パリのルーブルの美術品にも同じことが言えるがこちらは結構な入館料で国家収入の大きな柱となっている。各国が自国の文化的/歴史的遺産を確り確保して維持管理できる状態(テロ・戦争などに巻き込まれない状態)を保つことである。

コモンウェルスの盟主国のイギリスは社会保障(医療・年金‥その他)が世界でも行き届いた国だといえる。イギリスの地方住まいの住民が基本的にはBrixit支持者が多いのも理解できる。かっての大英帝国時代に築き上げた莫大な有形資産(土地・建物・金銭)を安易に浪費しないで上手に運用する自立ノウハウ(無形資産)を発揮して国際平和にも貢献してもらいたいものである。